性別新知Ⅱ / 女子不一樣的求學與成長經驗

蔡元隆/國立嘉義大學教育系博士生

前言

教育機會均等是近代新教育的思潮之一,其實早在清代的臺灣,已有不少西洋教會的傳教士來臺設立教會學校並招收查某囡仔為學生,例如臺南的馬雅各(J. Maxwell)、巴克禮(Thomas Barclay)、甘為霖(William Campbell)、萬真珠(Margaret Barnett)及淡水的馬偕(George Mackay)等人。其中最關注女子教育的為光緒10年(1884)和光緒13年(1887)基督教長老教會的傳教士,先後在淡水和臺南成立了淡水女學堂和新樓女學校,他們把新式女子教育引入臺灣的社會裡,開啟了臺灣女子教育的濫觴,但當時女子教育議題一直處於被漠視的邊緣,女子幾乎被視為男子的附屬品,婚前附屬於父母親,婚後則附屬於夫家,所以地位很低微。

臺灣的新式女子教育,直到日治時期時才正式開花結果。除了把女子教育正式納入學制系統外,明治30年(1897)4月,臺灣總督府在士林的國語學校第一附屬學校設置了女子分教場。次年,女子分教場改制為國語學校第三附屬學校,臺灣終於有了第一所公立女學校。這或許顛覆我們對日本民族重男輕女、沙文主義的刻板圖像,其實日本在明治維新後,大量西化,學習外國的文化與知識,體悟到近代強盛國家對女子教育的重要性,所以他們不只在日本島內倡導女子教育,更將這一套女子教育的制度與文化引進臺灣。

日本未治理臺灣前的清領時期,女子教育根本不受重視,但多數查某囡仔的「不受教」並非拒絕受教,而是她們缺乏教育的途徑與觀念,受到男女授受不親、女子無才便是德及女子不宜拋頭露面等傳統社會觀念束縛。明治31年(1898),日本開始在臺灣各地設立公學校(國小教育程度),不分男女皆可入學。雖然在日治時期一般的公學校中男女名義上是共同就讀,實際上卻仍依性別分班授課,劃分男女受教場域的不同,因此,在一般公學校以外,專為查某囡仔設計的女子公學校開始應運而生。

依作者多年耕耘臺灣教育史的經驗¹,女子公學校的催生有兩大主要歷史脈絡:第一,日治早期女子教育不被重視,且延續了清代傳統性別觀念影響,導致大多數家長不願送家中查某囡仔上學,且認為男女授受不親,不宜共同學習;即便上學,也常因各種因素而輟學,例如交通不便、流行疫病或遭到男囝仔戲弄;而多數中下階層的查某囡仔則因協助家務或參與勞動生產而經常缺席。第二,部分地區因為文風開放,日治早期受過教育的新仕紳觀念轉變,認為女子也應當受教育,希望家中的查某囡仔能入學學習新知識,造就部分地區查某囡仔就學率相對較高,而為了解決一般公學校學生數過多的問題,女子公學校的設立開始盛行(圖1)²。

[1]作者曾於2013年至2020年出版《讀冊真趣味─從懷舊老物件看日治時期台灣教育》(2020)、2017年出版《走出閨房上學堂─日治時期台灣雲嘉地區的女子教育與社會事業圖像》(2017)、《圖解台灣教育史》(2014)、《日治時期台灣的初等教育:校園生活、補習文化、體罰、校園欺凌及抗拒殖民形式》(2013)等4本臺灣教育史專書及有20餘篇相關論文。

[2]文中的圖片、文獻照均為作者收藏,在此合先敘明。

校園新興產物之於女子教育

(一)家庭通信簿

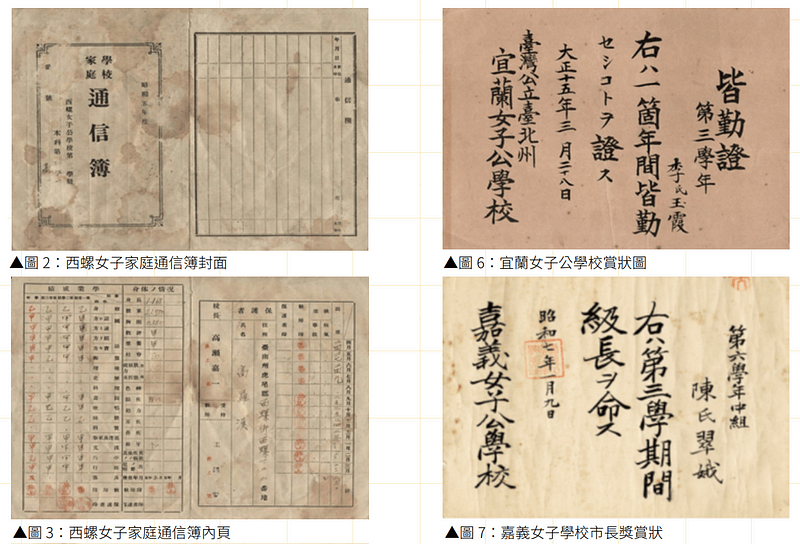

校方注重和家長的溝通聯繫,透過家庭通信簿,提供管道使家長暸解學生的學習狀況,雙方進行交流互動,而家庭通信簿類似今日的家庭聯絡簿(圖2、圖3)。當時的通信簿功能眾多,上面除了記載學生姓名及歷年各科成績、家長姓名及職業外,尚有記載查某囡仔每學年的身高、體重、健康檢查、出勤狀況與得獎事蹟等等。除此之外,還能看到當時的查某囡仔在學校中研讀哪些科目,例如:修身、國語(日語)、算數、地理、歷史、理科、圖畫、唱歌、體操、裁縫及家事、漢文等。

(二)卒業證書

卒業證書,即現今通稱的畢業證書(圖4、圖5),當唸完六年公學校時,校方就會頒發一張卒業證書,此證書對當時的臺灣查某囡仔來說,是日治時期求學階段圓滿達成的象徵,對一向不重視現代化教育的傳統文化而言更是一大突破。日治早期的公學校卒業證書,樣式簡單,紙質也十分粗糙,但字體大多工整有勁。到了日治中期,隨著物質條件改善,卒業證書也開始有了變化,不僅改用黑白或雙色印刷,偶爾還會有花邊或燙金飾邊的出現。

(三)各類賞狀與徽章

賞狀這類的證書,也是日治以前臺灣查某囡仔前所未見的產物,賞狀就是現在通稱的獎狀,其種類繁多,包含成績、全勤、品德、常用國語等琳瑯滿目的賞狀類別,這些獎賞名目都是對臺灣查某囡仔優良表現的稱讚與肯定。如成績優良賞狀就會有一、二、三等賞等。而坊間最常見的就是精勤、皆勤賞狀或全勤賞狀,顧名思義就是全勤出席的意思,等同於今日的全勤獎。對於那些低社經地位的查某囡仔,唸書也許不是她們的強項,但只要準時出席上課,不論成績好壞,學年末都可以獲得一張全勤獎狀,這對無法在課業上頭角崢嶸的查某囡仔來講,是另一種肯定與鼓舞,更是可與自己的子孫分享流傳的榮耀事蹟(圖6)。

表現良好的查某囡仔也跟男囝仔一樣可領有賞狀、級長狀等殊榮,甚至可獲得市長賞狀的榮耀(現今市長獎)(圖7),顯示女子也被鼓勵追求個人的表現與傑出成就,不再如以往被剝奪學習並壓抑自我,這是不同於清代的男尊女卑的差異。基於日治時期對臺灣女子教育平等的奠基與挑戰,讓臺灣傳統男女不平等的狀況得到關注與重視。

級長就是現今通稱的班長乙職,副級長則是副班長。透過擔任級長等的表揚,讓臺灣查某囡仔受到教師的稱讚與肯定,甚至形成臺灣查某囡仔間互相學習的楷模,無形中塑造了日本民族最強調的「品德教育」(圖8)。日治時期公學校的級長等的職務主要協助教師課程上教學、班級秩序管理或協助打掃任務的分派。除此之外,若學校經濟狀況許可,還會製作並頒發級長等徽章(圖9),讓查某囡仔於平時或學校重要場合時佩戴,以彰顯個人榮耀,並間接訓練查某囡仔們良性競爭與榮譽精的萌芽。

女子公學校設立在臺灣教育史上的啟示

自古以來,傳統觀念普遍認為女子是附屬品,毋須接受過多的教育,更受限於纏足不便外出等原因,因此早期公學校查某囡仔就學率非常低落,即使學校的校長、老師們踏破鐵鞋家訪,願意送家裡的查某囡仔上學的家長依舊鳳毛麟角,也因家長不重視女子教育,查某囡仔上學後因故輟學或退學的情形比比皆是。女學興起,顯示社會傳統結構的改變,女子開始被視為是「生產力」而非累贅,此種身分地位的轉變,無疑是賦予女子追求學問與新生活的權益與肯定:女子開始與男子齊頭並進、擁有同等的受教資源、開啟天賦、發揮所長,更是為當時的社會注入一股新興的能量!爰此,日本殖民臺灣時對臺灣女子教育史有著不容忽視的貢獻,初等教育對查某囡仔知識的啟蒙、眼界的開拓及受教權權益的爭取,更有著推波助瀾的突破與影響。

可惜,當時女子教育的起步與重視程度的抬升對查某囡仔而言,其最終目的仍是期待她們具有更完備的知識與技能,進而勝任賢妻良母一職,從結果導向回溯女子初等教育的萌發,仍受限於「家庭需求」的傳統思維,且公學校畢業後查某囡仔鮮少再有機會進入學校學習,更遑論當時女子高等教育機會之貧乏,僅有極少數的臺灣查某囡仔能夠繼續升學。

綜觀女子教育的脈絡而言,女子公學校雖是女子教育的一大突破,但本質上仍難逃「賢妻良母」的緊箍咒,導致其止步於初等教育,無法更往高等教育有更進一步的攀升突破。

然而,查某囡仔透過教育的啟發後,開始意識到自己對社會的重要性與人格的獨立性,逐步掌握自己的人生,拋開以往任家庭牽制的命運,粉碎「女子無才便是德」的固著概念,可視為臺灣女子教育史上的重大突破!爾後,女子教育更突破觀念與空間的限制,查某囡仔更進一步的可以與男囝仔平起平坐,在同一所學校均享學習權益,足見臺灣教育的女權意識逐漸抬頭,過去被忽視的女子受教權開始萌芽成長,讓女子終於可以在教育的場域獲取同樣身為人的尊重與權力,女子公學校的設立,正是見證臺灣這段查某囡仔意識抬頭、形成社會主力的重要歷史證據,也算是始料未及的一番斬獲與突破!