性別新知 / 再談性別暴力

李雨晏|高雄醫學大學性別研究所碩士生

T恤、長褲、再普通不過的白色帆布鞋、馬尾,加上素顏的容貌,如果用社會大眾對於年輕女性外表的期盼,我肯定就是那個不及格的吧!成為受害者前,自認絕對不會是我,更何況有記憶以來受過無數自我保護課程,大學念的是社會工 作,除沒學會防身術外,多少也有自我防衛與心理建設的基本觀念。然而,那天除了逃,我連大喊求助的勇氣都像被偷走般,明明平時我身邊的朋友都要我講話小聲點……。

研究所開學至今已月餘,我每天仍被文本追著跑,尚未找到合適的讀書方式,讓我難以吸收龐大又陌生的知識,遑論建構自己的論述並找到論文方向。修同門課的學姊看我慌亂又無助,某天夜晚特地騎車到我家鼓勵我,指導我如何有效閱讀文本。學姊都主動願意幫助我了,身為學妹的我欣喜若狂衝出家門,等待一個能從學習深淵獲得救贖的機會。這一切,是多溫暖與珍貴的經驗傳承呀!

我們到附近一間便利超商,買杯咖啡坐在休息區。我們輕鬆自在聊著,夜晚的寧靜,使得我們參伴談話聲與笑聲在這個空間顯得特別有活力。當我們聊得正起勁時,我餘光瞄到一位頭髮稍長、穿黑色運動衣及短褲、個頭不高,且有著倒三角形胸肌的男性,朝著我比些詭異的動作。我裝作沒看到他,繼續和學姊談話,同時眼神緊跟著他。接著,他到我的機車後看了一會,又更靠近我們,繼續對我重複比著那些動作。雖然內心害怕,但衡量自己處於公共空間,除我與學姊外,還有店員與送貨司機在現場,我估計他不敢有什麼進一步的舉動,就當作沒這回事(學姊雖與我平行併坐,但她面向我說話,所以沒看到那位男性)。他大概察覺到我毫無動念理會,便感到無趣沒戲唱而離去。

回家的夜晚,他在妳面前

約莫一小時,帶著稍微修復好的心情回家繼續奮鬥。那時,是睡眼惺忪的凌晨三點。騎回家後我開啟鐵門,將機車牽入地下室停放,接著回到一樓關門後開始爬上樓。然而,當我熟悉地爬著黑暗無光的樓梯(住逾20年的公寓,我閉著眼都能安全上樓,當然不需要開燈),突然間在二樓的轉角碰上一個人,我嚇得後退一步。 若是鄰居,打聲招呼便沒事。但不是!那人不就是方才在超商對我比著奇怪動作的那個人嗎?「你鞋子的型號很好看」他說完這句話即彎下腰作勢抓我的腳踝。頓時,我的喉嚨像被勒緊似地,居然喊叫不出來,明明當下我只要大叫,鄰居一定會出來。「你要幹嘛?」我迅速躲開他的手,繞過他兩步跨作一步地往上奔,試圖再抓一次的他又抓空,上樓後我趕緊鎖門。

「碰!」是一樓鐵門關起的聲音。他離開了。我站在客廳,思考方才發生的一連串事件。我是不是做錯了什麼?怎麼會承擔如此沉重的害怕不安?不是吧!這是我家耶!我知道我什麼事情也沒做錯!但為什麼這些疑惑會在腦袋出現?既矛盾、拉扯又衝突的想法,來自於我認識的社會如何看待受害者,以及自以為身為性別研究所學生能冷靜處理這一切的心態。

妳不符合受害者的想像

兩天後,我告訴父親整件事情經過,父親希望能報案並調閱監視器,所以我與父親到轄區內的派出所。「那麼晚在外面幹嘛?」一位年約30歲的員警輕視地說著,我再次說明是在請教課業問題,「哎呀騙人的啦!這種都是去約會!」,「哦!冤枉哦!警察!妹妹真的是學姊來教她功課!」我已不想再多回應,幸好父親替我說話。 果不出我所料,我們家巷口的兩支監視器,一隻是壞掉的;另一支除了太遠,照不到家門外,畫面也十分模糊,即便當前有隻狗走過去可能都無法判斷。我們和員警一同至案發超商請店員調監視器,進去查看畫面的員警確實有看到那位男性,外貌及行為舉止亦和我形容的相同,但超商表明監視畫面為私人財產,不願讓我們翻拍。員警說若我們提告,法院會要求超商提供監視器畫面,但費時稍長,目前就由我們自行衡量是否提告。但想到一連串繁雜程序、跑法院距離遙遠以及所花費的時間金錢,我便作罷。

害怕從來沒有消失,他,還在!

雖然一派輕鬆和母親談著,自信地請她不用擔心,其實我的內心從那夜起便平靜不下來。平時睡眠狀況已十分不穩定的我,神經更加緊繃,半夜聽到鐵門開關的聲響,心總會震一下。生活仍然要過,研究所下課返家已夜晚十點,因住於公寓社區內,的確比起燈火通明又有人潮的商店街來得令人害怕。接續幾天,快進入社區時我都會屏著呼吸騎車。抵達家門口,看見父親在門口等著才些微安心,有時則會繞過平常習慣的路。

原以為事情已經告一段落。然而,我又遇見他。從離家裡最近的捷運站走到我們家約略十分鐘路程,因認為短短路程,且不會有停車後還得上樓關門的時間差, 我便告訴母親自己走回家即可。微弱的月光與閃爍的路燈照著一片漆黑,若非仔細一看,實在難以察覺陰暗的榕樹下站了一個人。我對他印象太深刻了!幸好,這次我比他看到我早一步先看到他,我輕聲地轉過頭繞進另一條巷子,再快步離去。

翌日,早上回大學母校參加系友會,約莫晚間八點半,我拖著疲憊的身子走在那條從捷運站到家裡必經之路。突然,我聽到忽近忽遠的腳步聲,「完蛋!我又被盯上!」當下我收回已在眼眶打轉的淚水,他突然從快速地後面靠近我,又出手抓我腳踝,我迅速地轉過身注視著他,「你到底要做什麼?」,「我只是想認識妳,就只是想認識妳」他邊說邊靠近我,我一路退後,「你不要再靠近我,你知不知道你這 些舉動讓人很害怕,如果你再不離開,我就要報警了」,我稍稍大聲並語氣堅定地說著,同時拿起手機作勢要拍照,他轉身離開,離開前又回頭幾次。終於,我忍不住淚水,抱著自己停在原地哭了好久。

真的不是妳的錯

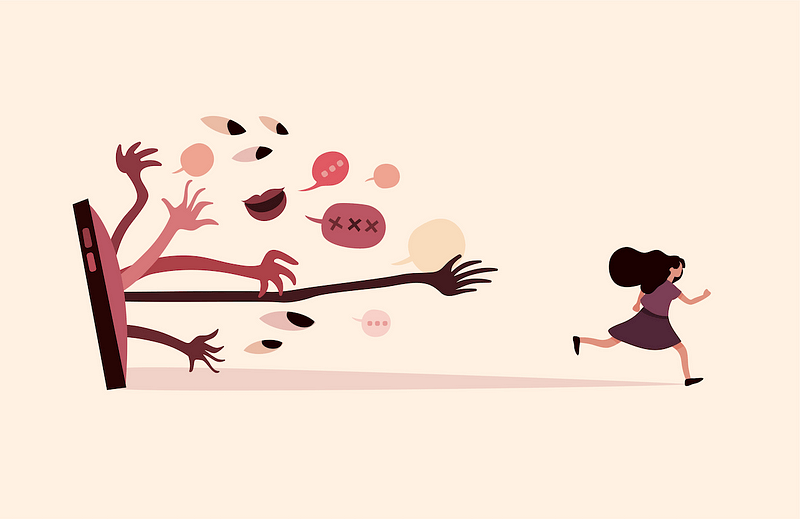

身歷其境的我,感受到社會對受害者的責備,是多麼氾濫,多麼輕易地從他人口中吐出。從成為受害者那刻開始的恐慌、內心糾結是否「可以」向親朋好友傾訴, 最後勇敢發聲於求助管道。一旦不符合社會對「受害者樣貌」的想像,受害者需要時時刻刻檢視自己「我夠不夠格成為受害者?」、「我夠不夠保護自己?」;在各界質疑話語中,受害者須如強詞奪理般證明自己的確受傷。當外界批判聲如利箭般刺向受害者,受害者成為那個最顯著卻也最無奈的箭靶;對傷害與畏懼已交錯重疊、 難以計算的受害者而言,從不缺乏尖酸質疑的言論。最令我疑惑的問題是:為什麼主張夜行權大遊行後25年的今日,仍然有人質問受害者,「怎麼不早點回家?」

當今日政府提供求助管道,立定相關法令,看似已臻完善的有所作為¹,卻仍 有來自社會伸出的手替受害者的嘴巴貼上封條,限制其能動性,使得受害者連跨 出求助第一步都如履薄冰。無人瞭解受害過程,亦無心探究背後引發傷害的原因, 便恣意在其身上貼標籤。社會輕易的將受害過程轉化為「都是你的錯!」然而, 傷害倍加累積,自卑與自責心態油然而生,變成一塊塊壓垮受害者的巨石。

[1]如:《社會秩序維護法》第89條已對「無故跟追他人」訂有罰則,卻沒有足夠嚇阻力;保護令方面,《家庭暴力防治法》的規定僅限伴侶、配偶、同居、四等親內家屬等關係方能申請,明顯讓受跟蹤騷擾的受害者,無有效法令保障。法律面問題,詳細可以參考婦女新知基金會、婦女救援基金會與勵馨基金會「反跟蹤騷擾,我們期待法案能更好」之聯合記者會內容 (https://www.awakening.org.tw/news/5012)。

再者,壞掉的監視器、不友善的調查過程、難以取得的錄影帶畫面以及繁雜 的法律程序等,受害者在尋求司法協助途中容易放棄,無法獲得一定程度的補償與保護,整條求助過程困難重重、佈滿荊棘。

最後,維護社會安全是全民的責任,從國家、政府抑或是第一線執法人員,甚至社會上每一位人民都應重視。期望未來社會可以減少責備受害者,更多同理與感同身受,避免其於第一次受傷後仍需承受更多不同層次與強度的傷害,並讓求助過程毫不受質疑地完成。由社會所貼在受害者嘴上的封條,仍需借社會共同成員的手為受害者撕去,一同牽起受害者的手,大聲說出:「真的不是妳的錯!」