專題企劃/白色恐怖的性別面面觀

林傳凱/中山大學社會系助理教授

一、前言

本文從去年(2022年)底上映的電影《流麻溝十五號》談起。該片標榜為第1部以1950年代「女性政治犯」為主題的作品,取材自口述歷史集《流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他》(曹欽榮、鄭南榕基金會,2002)。因此,電影上映後,引發一連串對「史實」與「創作」、「真實」與「虛構」的辯論。

一些評論認為:電影重現了隱匿的歷史,客觀呈現眾多民眾遭冤屈的恐怖歲月,強調「思想無罪」並主張知識分子承受莫名冤屈¹。另一些評論認為,電影迴避關鍵史實:當時政治犯泰半心向共產黨,電影卻「掏空」了「思想內容」,只是又一次扭曲歷史²。

[1]例見阿潑(2022,10月27日)。反抗的最高境界,是笑著面對:《流麻溝十五號》嘗試的對話與融合。報導者。https://reurl.cc/rZyvz1。類似的敘事相當多,歡迎讀者自行上網搜索。

[2]例見趙慶雲(2022,11月22日)。《流麻溝十五號》:發生在平行時空的「白色恐怖」。苦勞網。https://reurl.cc/58jDkG。類似的敘事相當多,歡迎讀者自行上網搜索。

平心而論,這些爭論背後的敘事框架(narrative framing)絕不是新鮮事。早在電影《流麻溝十五號》上映前,這類爭論已經存在多年;這部電影,也絕非最後一次會引起兩種敘事框架交鋒的「導火線」。

這兩類「敘事框架」,我稱為「烈士敘事」與「冤假錯敘事」(林傳凱,2014、2022a、2022b)。前者強調:政治犯有自覺、認同、思想、行動 ── 雖然其「認同」可能隨敘事版本有別,可能左傾,也可能臺獨³。後者有兩種次類型:(一)被捕者無意反抗政府卻被誣陷;(二)被捕者純粹是「思想探索」,一切也止於「思想探索」,卻被誣陷為「叛亂」。

[3]不同認同陣建立了各自的「烈士系統」系譜。例如,「左統」陣營晚近常以中共在北京西山建立的「無名英雄紀念碑」為系譜表徵(雖然名單有諸多錯誤);「臺獨」陣營則常將1970年「泰源事件」與其他獨派死難者併稱為「烈士」。

與此同時,兩種框架都主張「歷史被長期埋沒」、「要把埋沒的故事說出來」。不過,若真心在乎歷史,就得承認這兩類敘事至少都有30年以上的歷史:(一)無論統獨的「烈士敘事」,30年間建立各自的烈士系譜,並生產口述、回憶錄、小說、報導文學、電影、戲劇…;(二)「冤假錯敘事」更是1990年代「平反」時的主流,結合1998年的「補償制度」,一度在往後20年主導「白色恐怖」的再現框架(林傳凱,2014、2020a)。我先前考察過敘事形成的結構條件,甚至指出略顯尷尬的事實 — — 今日批判「冤假錯案敘事」最力的一些陣營,在1990年代其實也投入了「冤假錯案敘事」的生產。這導致政治犯陳英泰的疑惑:「我們的老同學中,不少人一下子說自己是求仁得仁,一下子說自己是冤枉,到底是什麼立場?其實也前後矛盾。」(陳英泰,2005、2009)。

當然,我們必須理解,政治犯如何「再現」自身,深受當下社會條件影響。在歷經長年獵殺、囚禁、監控、汙名後,遲疑於「暢所欲言」,是可以理解也必須理解的事。不過,仍要警覺 — — 當不同陣營強調「歷史長期埋沒」時,兩類敘事其實都已生產超過30年。真正的潛臺詞,與其說是哪一種觀點從未發聲,不如說是「我不滿對立方敘事的擴張」或「希望己方敘事更『主流』」。

這點出了本文重點:倘若揭發過往政權「壓抑」的歷史,可稱為「記憶對遺忘的鬥爭」⁴;那麼,還有一種「當代」對「當代」的鬥爭,亦即「再現機制」的競逐。因此,在當代認識「白色恐怖」絕非透明、剔透、直觀的過程。「再現機制」總是中介對「過去」的感知。因此,如何指認「敘事框架」對描繪「過去」的影響,是在逼近「過去」的旅程中,始終要警醒的環節。

[4]一套民間書寫的「轉型正義報告書」便以此為名。見臺灣民間真相與和解促進會(2015)。記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告(三冊套書)。衛城。

本文藉電影《流麻溝十五號》「借題發揮」,分析當代敘事如何再現「白色恐怖」的「女性政治犯」?甚至,為何可能傷害了倖存者?我想指出,對於倖存者的傷害,即便不能直接歸咎為兩種「敘事框架」的有意「共謀」,也要意識到兩種「敘事框架」都無法完全吸納「真實案例」中錯綜複雜的身心經驗,因此勢必有所殘缺,或填補進一些背離史實的「幻覺」。因此,本文並非影評,而是想「借題發揮」指向本文的核心論點。

二、關於「小傅」的浪漫虛構

電影《流麻溝十五號》末段插入了一段檔案畫面 ── 1955、1956年分三批槍決的「綠島『再叛亂案』」政治犯遺照⁵。電影中,被槍決的嚴水霞的微笑⁶,迅速「接合」到該案政治犯槍決前的微笑群像。該案只有一名女性,傅如芝 ── 畢業於新竹縣立中學(今建華中學),就讀新竹女中二年級時被捕,於1951年判刑10年。1953年,又因「綠島『再叛亂案』」自綠島遣返臺北,並在保安處被特務在熱水瓶搜出有「左翼文字」的紙條(電影有挪用此情節)而於1956年槍殺,享年23歲。至此,「嚴水霞」與「傅如芝」建立起虛構 ── 真實的連結。

[5]關於「綠島新生訓導處『再叛亂案』」的事件全貌,請見林傳凱(2020)。在火燒島鍊鋼,直至殞落——重探「綠島新生訓導處再叛亂案」(1953-1956)。大浪襲來:綠島新生訓導處「再叛亂案」的真相與平反展覽手冊。國家人權博物館。

[6]不過並非所有人都微笑。翁子國小教師張樹旺,就露出似働哭的表情。見國防部後備司令部。陳華等叛亂

案。檔號:A305440000C/0047/276.11/7529.7。

傅如芝為何捲入「白色恐怖」?「官方敘事」指控:就讀縣立中學時,傅如芝結識國文老師黎子松,並參加讀書會「社會主義青年大同盟」。她的同案,也是初中同學的周賢農,雖然在1990年代訪談否認了上述指控,卻在2007年發表的回憶錄《青春繫獄獲淬煉》坦承了曾一起參與上述「讀書會」(林傳凱,2014)。

不過,早在2007年以前,「傅如芝」就通過各方敘事建構出鮮明的形象。當時大多屬「冤假錯敘事」,將她呈現為一位熱心、善良、單純對「思想」好奇的女學生。甚至,黎子松槍決前曾傳唱一首《木棉花又開了》(部分敘事誤植為《南方的木棉花》),歌詞中提到:「在開遍了紅棉的南方,有一位勇敢而多情的好姑娘,她懷念我,一刻不忘。她寄來了無窮的希望,告訴我光榮而勝利的那一天,她愛我,像愛春天一樣……」,更使一些敘事揣測:(一)黎子松在獄中寫給自己的學生傅如芝(或另一名學生黃竹櫻);(二)師生間有情愫(藍博洲,2001)。

今日,開放的檔案中,赫然保存了黎子松當年的日記。其中可知,黎子松確有「師生戀」,但對象是另一學生黃竹櫻(同案判刑10年),而非傅如芝。在憲兵第4團訊問時,檢察官吳雪堂問黃竹櫻:「被捕後對老師有甚麼想法?」黃竹櫻回答:「我只認他是思想錯誤,對他個人我是不會恨他的。當他將來出來後,我還要和他好。⁷」她的身影在日後被淡忘,但閱讀檔案時,仍能感受到她在訊問時堅持所愛的勇氣。當然,此舉並沒有搏得法官同情 — — 黎子松依舊槍決,黃竹櫻入獄服刑。從她後代的訪談可知,出獄後,她嫁給特務(張炎憲、許明熏、楊雅慧、陳鳳華,2002)。她複雜的心路歷程,隨著黃竹櫻過世,及傅如芝成為再現焦點,逐漸埋進歷史的塵埃。

[7]見國防部後備司令部。傅煒亮等叛亂案。檔號:A305440000C/0042/276.11/129。

另1項誤會是:歌曲並非寫於軍法處。從日記可知,被捕前,黎子松與黃竹櫻的一次約會,適逢停電,黃竹櫻怕黑,黎子松便唱起歌曲《木棉花又開了》安慰她,直到燈光再亮起。簡言之,這是倆人在交往時就存在的歌。在昏暗的軍法處,黎子松很可能借此安慰黃竹櫻,而非傅如芝。

當然,上述「誤植」尚屬枝節。至今對傅如芝最完整的一則敘事,應屬藍博洲發表於2001年的〈小傅〉。該文收錄許多女難友對「小傅」溫柔、善解人意的回憶。實際上,與許多人認為藍博洲應讚揚「烈士敘事」的印象不同,他當年也是依「冤假錯敘事」⁸進行書寫。簡言之,藍博洲認為「社會主義青年大同盟」純屬國家羅織。他也認為歌曲《南方的木棉花》是獻給傅如芝、黃竹櫻的歌,「深怕這些女學生們無法承擔嚴厲的刑訊,為了鼓勵並安慰她們,於是自己作詞、作曲」,甚至稱為「獄中情歌」(藍博洲,2001,20–21)。

[8]例如「我們有理由懷疑,上述關於小傅等人的官方敘述,根本就與事實不符」、「虛構的敘事邏輯是可以不必考慮事實的…」、「所謂『案情』是會因為辦『案』的需要,而隨著書寫的邏輯而發展的。對辦案者來說,…再來,就是要給從是這些『叛亂活動』的『匪黨』們,扣上一個『組織』的名稱了。」(藍博洲,2001,17-19)。

對於「綠島『再叛亂案』」,藍博洲仍視為「冤假錯案」⁹。我要特別指出 — — 為了解釋「小傅」為何第2次蒙冤,藍博洲參照幾位女性政治犯的「證詞」,指認另1位女性政治犯「小張」很可能是告密者¹⁰。

[9]例如「按照官方編排的劇情」、「不管這樣的劇情合不合理,官方的劇本就是這樣寫的」、「一場官方編排的悲劇終於隨著男女主角先後殞命而落幕了」(藍博洲,2001,頁29-31)。

[10]例如他引用許金玉的回憶指出:「有一天晚上,小傅就悄悄地告知許金玉,一個叫『小張』的女難友可能已經變節,對她要有所警惕!」(藍博洲,2001,33)。

實際上,當時「小張」仍在世間,藍博洲也曾前去拜訪。不過,他這樣描述採訪現場:「不准筆記、更不能錄音。…我聽說小張後來嫁了一位有特務背景的人,採訪當時,她旁邊就坐了一個看起來是外省人的六、七十歲老者;但是,從頭到尾,小張都沒跟我介紹他的身分,他也一直沒有開口,靜靜地聽著我們的談話。」(藍博洲,2001,35)也許出自善意?最終,藍博洲「始終不忍直接逼問她關於『出賣』小傅的傳言,所以,談了也是白談。(藍博洲,2001,35–36)」即便不忍,在未向本人查證下,他仍用「疑似出賣、變節、跟特務交往」等要素再現「小張」,並收錄女政治犯的指控 — — 如轉述許金玉所言:「小傅後來的不幸結局,究竟是不是小張去告密的,我也不敢說。但是,事情的經過的確是小傅親口告訴我的。」(藍博洲,2001,36)在未看到「小張」判決書的情況下,藍博洲也大膽推測她沒有判決書,因此獲得免刑(實際上她有判決書)¹¹:「張╳╳卻未見處刑紀錄,這點,也多少說明了許金玉等人的懷疑有其道理吧。」(藍博洲,2001,35–36)

[11]見國防部軍務局。張金爵等案。檔號:B3750187701/0040/1571/11238020。

至此,一則「冤假錯敘事」趨於完備 ──「正派」是溫柔、純情、純粹對思想好奇、卻遭國家羅織「組織」罪名,再被「壞人」構陷而死的「小傅」;「反派」是奸巧、圓滑、變節、與特務交往、免於判刑的「小張」¹²。至此,日後流傳甚廣的「小傅」敘事終於完成¹³。

[12]還必須進一步思考:當釐清「小張」沒有嫁給特務後,是否又該將案件中真正嫁給特務的兩位女性——與黎子松戀愛的黃竹櫻,忌妒丈夫接觸有女性參與的「社會主義青年大同盟」而舉發先生的書店女主人姚釵,視為「不純潔的罪人」或「可疑的判斷者」?根本的問題也許不是「評價」,而是去「理解」當時的處境中使女性政治犯/家屬嫁給特務的脈絡。

[13]例如新竹高中校刊社陳冠宇、洪正育於2019年發表的〈白色恐怖與新竹:乖巧女孩從新竹女中被抓走,因為「叛亂行為」被槍決〉一文中便描述:「這位師長眼中的乖巧女孩」、「從傅如芝的經歷可以看出白色恐怖時期的不公不義。被抓走的人,除了少數是國民黨政府口中的中共的間諜,更多的是知識份子、民運人士、無辜民眾。大部分的政治犯都不知道自己為何鋃鐺入獄。畢竟,所謂思想上的「毒化」,都是由掌握權力的執政者定義。」參見洪正育(2019)。白色恐怖與新竹:乖巧女孩從新竹女中被抓走,因為「叛亂行為」被槍決。關鍵評論網。https://reurl.cc/28val9。

這樣的「再現」不斷發酵。2007年,新竹市旭橋畔豎立「二二八紀念碑」,便以誤認為黎子松寫給傅如芝的歌曲《木棉花又開了》設計碑體 ── 雖然他們的死其實與「二二八」無直接關係。此後,地方政府更不斷強化敘事¹⁴。這使得上述「小傅」形象廣為人知,最終成為電影《流麻溝十五號》取材的「藍本」之一。

[14]這種意象也隨官方儀式/發言不斷強化。例如2019年,新竹市長林志堅在看完電影「返校」後對記者表示:「林智堅也分享,其實新竹市也有白色恐怖的案例,在竹市舊城區裡,名校的新竹女中學生傅如芝,因參加黎子松老師籌組的『社會主義青年大同盟案』,在1950年代於校內被抓,最終在火燒島(綠島)執行死刑,現在位於護城河畔的新竹二二八紀念公園,刻有歌詞〈南方的木棉花〉,便是黎子松在獄中聽聞傅如芝被抓而寫下。」。見東森新聞(2019,9月24日)。最年輕市長揪幕僚看「返校」深感戒嚴震撼林智堅:珍惜民主的價值。yahoo!新聞。https://reurl.cc/X592QM。

三、一生被虛構汙名的「小張」

「小張」本名張金爵(又名張彩雲、張彩霞)。因為個性與體型,女性政治犯多暱稱她「ゴリラ」 ── 即大猩猩(Gorilla)的日文發音。

她出身彰化快官,養女,曾任護士。官方指控她:1948年參與共黨,發展多名黨員¹⁵。張金爵承認上述情節,並強調當年的事比官方「察覺」的更多(張金爵,1998)¹⁶。確定的是,她在1951年5月判刑15年(而非藍文說的未處刑)。晚近公開的政治檔案中,地下黨重要幹部蔡孝乾、郭琇琮、陳本江…也曾提到她¹⁷。

[15]見國防部軍務局。張金爵等案。檔號:B3750187701/0040/1571/11238020。

[16]她自述:戰後初期自臺中上臺北。1947年「二二八」後(而非判決書登記的1948年)經「老臺共」廖瑞發介紹參加地下黨。爾後,參與工運、農運、武裝活動。他先擔任西門町「保健館」護士、臺北市司機工會秘書,籌備「臺北市公車售票員工會」。爾後,一度上陽明山籌備武裝。1950年逃亡回彰化時,又嘗試發展農民。見張金爵(1998)。沉浮的人生:再生人告白。作者自印;林傳凱訪談(2010)。張金爵訪談稿[未發表之訪談稿]。

[17]見國防部軍事情報局,蔡孝乾。檔號:A305050000C/0036/0410.9/44904440;國防部後備司令部,郭琇琮等匪諜案。檔號:A305440000C/0040/273.4/81。

無論當年或當代,張金爵都不是「主流」讚許的女性形象。她投入大多由男性主導的工運時,陽剛、粗莽、壯碩,並自承與臺北市司機工會幹部陳焰樹、駱雲騰、藩溪圳…有親密關係¹⁸。她自稱「大眾情人」(胡慧玲、林世煜、曹欽榮,2003);然而,一些男性司機卻將她視為粗野、無禮、過於開放的女性(蘇玉鑑,未發表之訪談,2009)。無論如何,她自認是凌駕男性的「進步女性」,並將臺北市司機工會男性幹部稱為「我帶出來的人」¹⁹。

[18]見張金爵訪談稿。陳、駱、藩都是「臺北市司機工會」幹部。眾人逃亡後,命運大不相同:陳焰樹逃去鹿窟山區,爾後「自新」,交出司機工會成員名單而免刑;駱雲騰逃亡多年,於1959年被捕,1960年10月11日槍決;藩溪圳則逃亡至新店山區,餓死山中,爾後特務才發現遺體。

[19]這邊特別指藩溪圳。張金爵口述:她被捕後,保密局特務發現餓死山中的藩溪圳,並將他「寧死不屈」的情況告訴她。張表示,特務問她是如何「帶人」的?為什麼可以這樣堅定?見胡慧玲、林世煜、曹欽榮(2003)。張金爵——省工委風雲之女。白色封印:人權奮鬥證言:白色恐佈1950。國家人權紀念館籌備處;林傳凱訪談(2010)。張金爵訪談稿[未發表之訪談稿]。

坐牢期間,即便撇除「告密疑雲」,張金爵也常與其他女性摩擦 — — 她以「資深黨員」自豪,自稱「大姐頭」。女政治犯張常美回憶,張金爵曾嘲笑:「妳這小鬼!我老黨員只判15年,妳這個小鬼憑什麼判12年!」張常美最後氣得反諷:「至少我是處女,妳不是!妳跟多少人發生關係啊!」(張常美,未發表之訪談,2009)高中時被捕的簡照霞回憶:「ゴリラ常常罵我,打我的頭說:『妳這小鬼,妳憑什麼當共產黨,我15年,妳12年!你有什麼資格!』」簡照霞不避諱在高中參加共黨,即便如此,她仍想迴避張的「倚老賣老」。據說,當時只有一位李碧霞能「治」張金爵,當張講話太過頭,李碧霞便一巴掌打下去,因此搏得「李仔鬼」的外號²⁰。簡照霞說:「李大姐她判七年,出獄早。她出獄時,我哭著跟她說:『以後誰可以對付ゴリラ?我該怎麼辦?』」(林傳凱,2013)

[20]李碧霞,霧峰萬斗六人,父親是「農民組合」幹部李喬松。戰後初期,李喬松與謝雪紅等人籌組「人民協會」;「二二八」後參與地下黨。1948、1949年,李喬松、李碧霞兄長李舜雨、先生陳火城陸續逃至上海,留下李碧霞獨自照顧孩子。1950年代,特務不斷追捕李碧霞,她在逃亡多年後被捕,於1954年判有期徒刑7年,見國防部軍務局,廖史豪等案。檔號:B3750187701/0039/1571/00225000/125/081。被捕前,李碧霞與父親就跟張金爵熟識。因此,李碧霞深知與張金爵的「互動之道」。見林傳凱訪談(2012)。李碧霞訪談稿[未發表之訪談稿];林傳凱訪談(2013),簡照霞訪談稿[未發表之訪談稿]。

可知,在女政治犯回憶中,張金爵不好相處。

至於「告密疑雲」呢?訪談中,不少前輩確實提到1953年的「熱水瓶事件」,並表示「小傅」暗示「張金爵就是抓耙仔」。這些流言,經藍博洲〈小傅〉一文「公共化」後,進一步為更多政治犯與民眾聽聞。這導致張金爵日後被「再現」的經典形象,便是害死難友的「告密者」。

張金爵可曾辯駁?有,但效果不彰。她曾接受胡慧玲、林世煜訪談,並自費出版回憶錄《浮沉的人生 ── 再生人告白》(張金爵,1998)。我訪問她時,她也激動表示未出賣傅如芝。不過,她顯然不是兩種「再現框架」歡迎的類型 ── (一)她高舉參加共黨經歷,必然被「冤假錯敘事」排除;(二)在「告密」情節流傳下,也必然被高舉「道德無瑕」的「烈士敘事」排除;(三)她粗魯、陽剛、壯碩、親密關係複雜,即便不論「政治犯」身分,在當代仍可能受主流「性別」觀點的非議。當然,關鍵還是「小傅敘事」的成功 ── 只要「小傅」越純潔無辜,「小張」就越虛偽罪惡(電影《流麻溝十五號》中,甚至讓「告密者」受不了良心譴責而發瘋)。

當然,對她而言,「再現」從來不只是「再現」。這關係到她出獄後的真實人生。

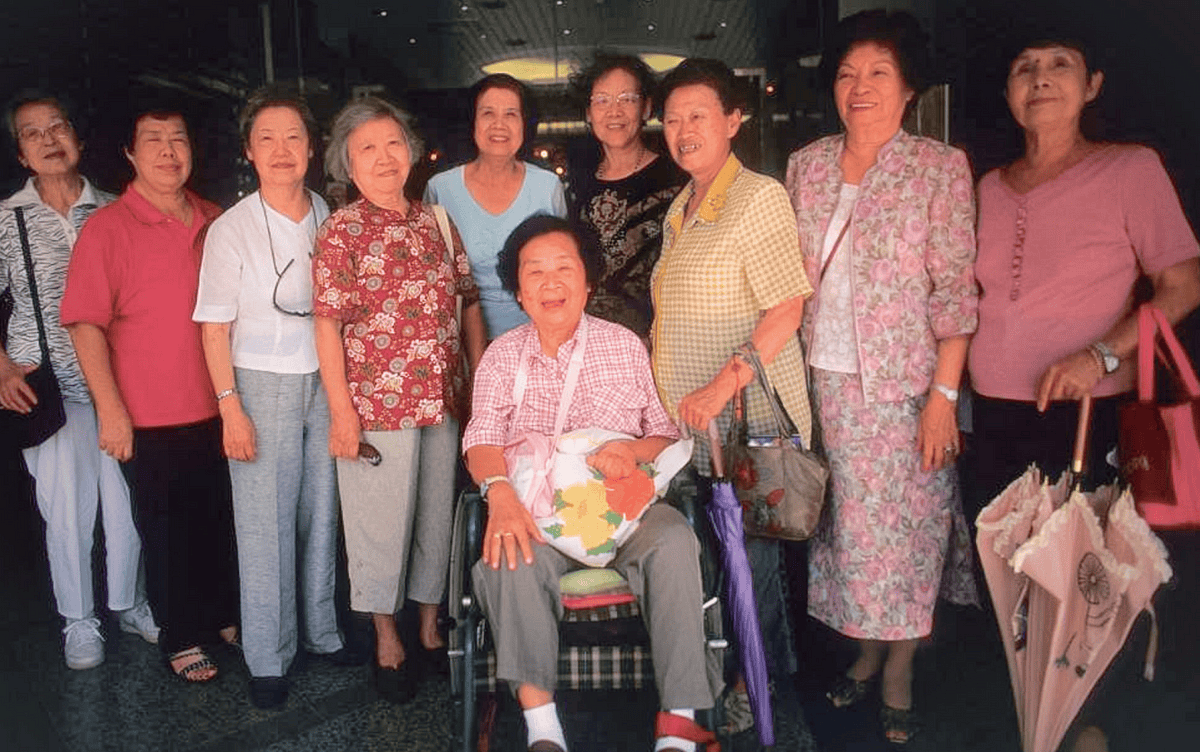

上圖是我在2012年為女政治犯舉辦的一次聚餐,與會者皆在1950年代被捕,涵蓋本、外省籍。每次邀請長輩參與,就有人探聽出席名單,甚至主動表示:「我不想見到張金爵」、「張金爵來,我就不去。」我也多次拜與張曾有私交的「李仔鬼」李碧霞,安排她們單獨見面。我嘗試動之以情:張金爵獨居,同樣牽涉「白色恐怖」的外省伴侶羅幹卿(就是藍博洲懷疑為「特務」的老人)已辭世,孤獨終老。李碧霞幾度動搖,最終仍舊婉拒 ── 直到雙雙離世前,兩人未再相見。

張金爵日後的際遇,都指向一個核心問題 ── 「告密者」。不過,她真的是導致傅如芝死亡的「告密者」嗎?

四、對照檔案後的複雜「真相」

我曾重建「綠島『再叛亂案』」的經過(林傳凱,2020),限於篇幅,此處不再贅述²¹。不過,該案卷宗的一些紀錄,值得與1990年代後的各種敘事相互比對。

[21]大致經過是:囚禁於綠島時,由於政治犯抵制在身上「刺青」以對外宣傳「反共有成」的「一人一事良心救國運動」,促使獄方報復,以男女政治犯私下通信、傳遞「學習文件」為由,將大批政治犯送回臺灣起訴。囚禁於保安處時,又發生獄方於傅如芝「熱水瓶」搜出《中共鬥爭史摘要》、《社會進化史摘要》、《互相檢討批評總結》、〈辯證論文〉、〈反帝政策與列寧的帝國主義論〉…的事件,導致她進一步捲入風暴核心。見林傳凱(2020)。在火燒島鍊鋼,直至殞落——重探「綠島新生訓導處再叛亂案」(1953-1956)。收於大浪襲來:綠島新生訓導處「再叛亂案」的真相與平反展覽手冊。國家人權博物館。

檔案中保存了眾人囚禁於保安處時的「眼線」名單。從中,可以看到特務安排在女生牢房的「眼線」是高秀英、陳玉珍。那麼,張金爵呢?獄方察覺她與其他女政治犯有隔閡,因此標記「?」 ── 無法判斷她的立場。這也恰恰說明,張金爵不是國家能「安心使用」的自己人。無論如何,她絕非「眼線」。

「熱水瓶事件」爆發後,傅如芝的態度又是如何?檔案揭示令人傷感的紀錄 ── 她過於驚駭,終於被獄方說服,擔任起監控其他政治犯的「眼線」,包括與她通信的對象 ── 花蓮女中教師陳華。1953年12月起,她在14、15、17、19、20、22、24、27、29日,及隔年1月的6、9、10、12、13、14、15、16、17、18日「私下」傳遞信件給另一牢房的陳華。信中,她商量應訊策略、探聽男生押房情形、並約定傳遞訊息的「暗碼」。陳華以為這是秘密通信,殊不知傅如芝將信件全交給保安處人員作「證據」²²。換言之,在保安處時,真正的「眼線」是傅如芝本人。

[22]見國防部後備司令部。陳華等叛亂案。檔號:A305440000C/0047/276.11/7529.7。

藍博洲〈小傅〉一文與我的採訪中,都有女政治犯提到,傅如芝暗示同房難友提防張金爵是「眼線」。但翻閱檔案紀錄,才發現傅如芝將「眼線」嫌疑推給了人緣不佳的張金爵。悲傷的是,傅如芝的好人緣,讓她的暗示更易被眾人取信,就此影響張金爵的一生。

藍博洲〈小傅〉一文還指控:在保安處時,張金爵經常跟小傅一同叫出牢房訊問。倘若,傅如芝是與保安處特務密會;那麼,張金爵為何也被叫出?實際上她曾為自己辯解過,卻少為人接受 ── 她的說法卻得到檔案支持。

1953年,張金爵的堂哥李漢堂,在逃亡多年後出面「自首」²³。所以,特務調張金爵問話,是要確認堂兄妹是否有案情牽扯。

[23]李漢堂,彰化芬園人,拳頭師。1947年「二二八」後經李喬松介紹參加地下黨,在臺中、彰化、南投籌組武裝。1950年,李漢堂開始逃亡,曾在兩次大圍捕逃脫。但歷經數年逃亡後,他山窮水盡,最終仍出面「自首」。見林傳凱訪談(2010)。張金爵訪談稿[未發表之訪談稿];法務部調查局。自首、自新人員招待記者會案。檔號:AA11010000F/0041/FD2-1/00001。

至此,我們赫然發現,各方建構的「小傅」與「小張」敘事,恰恰與檔案紀錄呈現「顛倒」的圖像。那麼該怎麼反應?將張金爵轉而再現為「無辜者」或「烈士」?指責「小傅」才是導致難友死亡、罪不可赦的「告密者」?我想,這將重新複製「冤假錯敘事」與「烈士敘事」的共同盲點 ── 前者強調「無辜」而「無瑕」的人性,後者強調「勇烈」而「無瑕」的人性,都不給「灰色地帶」或「雜質」理解空間。但,真實的人性卻常常帶著複雜曖昧 — — 在威權體制催化下,這樣的「灰色」又常進一步釀成無法挽回的悲劇。因此,如何在重新描述時給予「複雜」及「曖昧」理解空間,就是反省上述悲劇時的核心課題。

通過史料,我們能不能稍稍揣摩「小傅」的心境?她在20歲判刑,而帶她看到另一個世界、開啟對事物好奇的老師,卻在同一天死亡。在槍聲餘震下,她放逐到偏僻的火燒島。在此,她結識了另一位與老師相似的男性 ── 同樣做過中學老師的陳華。陳華與她通信,鼓勵她學習、不要忘卻理想。保安處的筆錄中,特務詢問傅如芝為何與陳華通信?她說,很懷念死去的中學老師,陳華則讓她想到老師,所以兩人通信,甚至產生情愫。²⁴

[24]見國防部後備司令部。陳華等叛亂案。檔號 A305440000C/0047/276.11/7529.7。

「熱水瓶事件」後,傅如芝成為「眼線」。不過,細讀她在特務「指示」下的通信,卻發現她探聽的未必都是「國家關心的事」。例如她告訴陳華,她在入獄前與獄中都很自卑:「女生中我是最難看的一個,我們出來洗臉或倒便桶時,男人都注意看我們(是注意看18、86、72最漂亮的,並不是看我)」、「我是沒有你親愛的她(按:陳華被捕前的女友)漂亮,我沒男人愛過我,我因自己的條件不夠,只好在學習上用功。被捕後我的希望沒有了,如果沒你的指導與溫暖,我早就想死了…」。陳華則告訴她,她不以美醜做判準,而是著眼思想與實踐的意志,這是他為傅如芝動情的理由²⁵。

[25]見國防部後備司令部。陳華等叛亂案。檔號 A305440000C/0047/276.11/7529.7。

請讀者不要忘記 — — 傅如芝才23歲。青春歷經一連串巨變,讓她感受死神已在頸後。倘若此時她「軟弱」了,畏懼死亡、想要存活,甚至答應成為「眼線」,就應該要指責為「變節」、「背叛」或落得永遭唾棄的境界?實際上,倘若再現框架只「簡化」地安置「善」與「惡」,不但在史實上欠考慮,也過於輕率看待人們在政治暴力下的艱難處境。

當然,這都是遲來的思辨了。

1955年7月26日,陳華槍決,享年33歲。根據卷宗,他率先定罪的關鍵證物,包括他與「小傅」的秘密通信。

1956年1月13日,傅如芝也步上她眷戀的陳華的後塵,結束她23年的短促一生。

臨刑的清晨,她在保安司令部的軍法庭,面對攝影師,露出笑容,接著被綁赴刑場槍決。

70年後,我們面對照片中的笑容,是否還能用電影中的臺詞 ── 「犧牲會帶來力量」 ── 詮釋她最後一刻的心境?當電影拿「小傅」的照片為劇中人物之死與臺詞「連結」時,倫理上是否妥當?會不會再次強化先前「小傅」與「小張」敘事帶來的傷害?

倘若你問我,「小傅」最後一刻想什麼?她為何微笑?我只能回答你 — — 除了「小傅」本人,沒人知道。隨著她的死亡,已無人能回答你的問題。我想,對「白色恐怖」的「殘缺」保持基本敬意,也許是迴避1990年代以來「冤假錯敘事」與「烈士敘事」過於激情的一種方法。

五、結論:「小傅」與「小張」的啟示

至此,我們目睹了一場「雙重悲劇」:先是1950年代以「死」編織的悲劇;接著是1990年代「再現政治」的悲劇。這些悲劇,持續影響一位倖存者的人生,導致「小張」一生無法擺脫「莫須有」的汙名。同時,浪漫形象持續擴大,不但抹滅「小傅」令人心酸的真實輪廓,也一次次成為餵養廉價幻想的飼料。

實際上,「雙重悲劇」很難歸咎於敘事者的「動機」是否良善 ── 絕大多數敘事者都很良善,動機都是不甘於(他期待的)歷史真相因暴力埋沒。不過,通往地獄的道路常常由善意鋪成。30年後,回顧這段「寫史的史」,重點不在臧否特定敘事/敘事者,而是檢討「表面上」對立立場者共享的「再現機制」。

「冤假錯敘事」亟欲建立道德純潔、思想空白、身心行動都未忤逆國家的受難者形象。「烈士敘事」亟欲建立思想正確,情感與行動都滿懷熱情的受難者形象。兩者看似對立,卻都不容許政治犯存在「曖昧」或「偏差」 ── 前者常把政治犯幼體化,聲稱參與「讀書會」只是「好奇」,而非針對「思想」或「行動」感興趣;後者聲稱政治犯品格高潔、意志剛毅,絕不猶豫、掙扎、搖擺、變節。前者渴望「嬰兒」,後者渴望超越人性的「神」。兩者都不允許「雜質」。

不過即便回到當代生活,你、我、他,在某些時刻存在幽微而難以區辨的的情緒、動機、慾望、體驗,難道不是尋常不過的事?奇怪的是,只要一指向「政治犯」,就很容易抹除安置「雜質」的空間,而亟欲「再現」一張張「乾淨」到不似人類的面孔。

最後,我想回頭談談「小張」。在當年或當代,張金爵都不是主流價值肯定的「女性」 ── 抗拒原生家庭安排、拒絕傳統婚家關係、體態與氣質都不順從於大眾期盼的「溫柔賢淑」、時時以比男性更有行動力自豪。同時,她對親密關係也抱持「前衛」態度,不覺與多位男性同志保持親密關係「敗德」或「羞恥」。在其他女性面前,她毫不諱言自己的性經驗。雖然,眾人給她「ゴリラ」的外號,她也甘之如飴,不以此貶抑為恥。平心而論,她遭其他女性排擠的一部分原因,多少與「非典型」特質有關 ── 記得張常美如何反擊?她批評張金爵「不是處女」。放在當代來看,這個批評可以/應該成立嗎?甚至,眾人在「熱水瓶事件」那麼容易接受傅如芝的暗示,也與張金爵「非主流」形象導致的摩擦脫不了關係。

1990年代,民間爭取平反「白色恐怖」。當時,為了爭取更多民意,將不少「保守價值」帶入對「再現機制」中。其中也關乎「性別」 — — 我們知道「白色恐怖」約有20000名政治犯,不過,我們鮮少談論政治犯的性、慾望、性別認同……等經驗,甚至假定所有政治犯都是「異性戀」。「小傅」在保安處的通信,卻透漏了一些幽微訊息 ── 她在獄中仍不能免除容貌焦慮(appearance anxiety),她通過男性窺視評價自己,焦慮地盼望能獲得心儀男性的認可。最後的政治暴力,甚至也雜揉了相關元素 — — 她愛戀與爭取認可的對象,卻因她的「告密」而先於她槍決,演變為無比悲傷的情節。

相對於此,被稱呼「ゴリラ」卻依舊高度自信的張金爵,卻展現出一種與傅如芝不盡相同的心態與自我認同。

在此,我無意評價「小傅」與「小張」的狀態優劣。我想指出的是:對「白色恐怖」下女政治犯的理解,也許能趁此機會,重啟90年代以來持續忽視、冷落的「性別」新面向。

藉由本文,我希望對「小傅」與「小張」的雙重悲劇,尤其是「小張」致死都未能平反的污名,做出一點遲來的澄清。這段關於「寫史的史」,也請讀者放在心中,成為日後探索歷史時的一點警惕。

參考文獻

林傳凱(2014)。大眾傷痕的「實」與「幻」 — — 探索 1950 年代白色恐怖「見證」的版本歧異。歷史臺灣,8, 35–81。

林傳凱(2020,2 月 8 日) 。在火燒島鍊鋼,直至殞落 — — 重探「綠島新生訓導處再叛亂案」(1953–1956)。 獄中『再叛亂』案真相研討會 [ 研討會發表 ]。後收錄於大浪襲來:綠島新生訓導處「再叛亂案」的真相與 平反展覽手冊(2020)。國家人權博物館。

林傳凱(2022a)。再思臺灣脈絡中「政治受害者」與「傷」的本地意涵。本土心理學研究,57,103–118

林傳凱(2022b)。記憶的艱難。收於林易澄,林傳凱,胡淑雯,楊美紅,羅毓嘉,無法送達的遺書:記那些 在恐怖年代失落的人(增訂版)。春山。

胡慧玲、林世煜、曹欽榮(2003)。張金爵 — — 省工委風雲之女。白色封印:人權奮鬥證言:白色恐怖 1950。 國家人權紀念館籌備處。

陳英泰(2005)。回憶:見證白色恐怖。唐山。

陳英泰(2009)。再說白色恐怖。唐山。

張金爵(1998)。沉浮的人生:再生人告白。作者自印。

曹欽榮、鄭南榕基金會(2022)。流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他(第二版)。書林。

臺灣民間真相與和解促進會(2015)。記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告(三冊套書)。衛城。

藍博洲(2001)。小傅。收於臺灣好女人。聯合文學。

張炎憲,許明熏,楊雅慧,陳鳳華(2002)。風中的哭泣:五○年代新竹政治案件(全兩冊)。新竹市文化局。

[訪談文章]

林傳凱訪談(2009)。陳英泰訪談稿[未發表之訪談稿]。

林傳凱訪談(2009)。張常美訪談稿[未發表之訪談稿]。

林傳凱訪談(2009)。蘇玉鑑訪談稿[未發表之訪談稿]。

林傳凱訪談(2010)。張金爵訪談稿[未發表之訪談稿]。

林傳凱訪談(2012)。李碧霞訪談稿[未發表之訪談稿]。

林傳凱訪談(2013)。簡照霞訪談稿[未發表之訪談稿]。

[檔案]

國防部軍務局。張金爵等案。檔號:B3750187701/0040/1571/11238020。

國防部軍務局。廖史豪等案。檔號:B3750187701/0039/1571/00225000/125/081。

國防部軍事情報局。蔡孝乾。檔號:A305050000C/0036/0410.9/44904440。

國防部後備司令部。郭琇琮等匪諜案。檔號:A305440000C/0040/273.4/81。

國防部後備司令部。陳華等叛亂案。檔號:A305440000C/0047/276.11/7529.7。

國防部後備司令部。傅煒亮等叛亂案。檔號:A305440000C/0042/276.11/129。

法務部調查局。自首、自新人員招待記者會案。檔號:AA11010000F/0041/FD2–1/00001。