專題企劃/白色恐怖的性別面面觀

黃春蘭/國立高雄科技大學水產養殖系退休教授、黃溫恭女兒

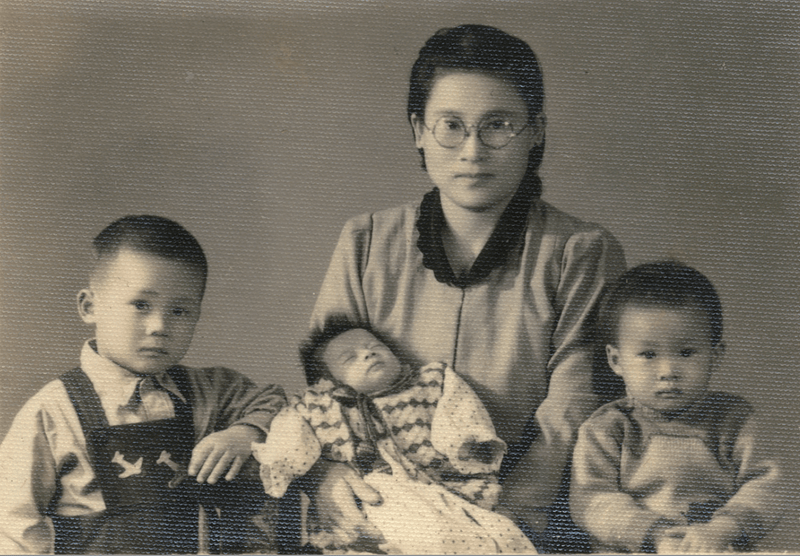

黃溫恭,高雄路竹人,生於1920年,1953年逝世。因涉「省工委高雄市委會燕巢、路竹支部等案」,而被控「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」,並以懲治叛亂條例(2條1項)於1953年判處死刑,享年33歲。相關案情細節及其後,敬請延伸閱讀《無法送達的遺書──記那些在恐怖年代失落的人(增訂版)》(2022,頁87–126)。

「我的死屍不可來領。我希望寄附臺大醫學院或醫事人員訓練機關。我學生時代實習屍體解剖學得不少的醫學知識。此屍如能被學生們解剖而能增進他們的醫學知識,貢獻他們,再也沒有比這有意義的了。以前送回去的兩顆牙齒,可以說就是我的死屍了。……,嗚呼!最後的時間到了……緊緊地抱擁著妳的幻影我瞑目而去……」這是阿爸寫給阿母的遺書。然而,很遺憾的,他的心願並沒有實現。因為這些遺書,隨著他的離世湮沒在國家檔案之中,無人知曉,更遑論送達家屬手中了。直到半世紀後,他的外孫女(也就是我女兒)張旖容鍥而不捨的追究真相,才讓這些遺書重見天日。

阿爸為白色恐怖受難者,原判15年,蔣介石大筆一揮「黃溫恭死刑餘如擬」,於1953年5月20日遭槍決。悲劇並不是戛然而止,隨即家人們都烙印上「白色恐怖受難家屬」身分,遭受國民黨政府「特別照顧」近40年,不論就學(無法出國留學)、就業(雖被錄取了卻聘書遲遲不下來)、居住(搬家管區警察立刻到)、婚姻(被安排與spy相親)……,無時不刻地被嚴密監控、被騷擾。所謂「政治暴力創傷」是無可避免的。對於沒有受到白色恐怖影響的人來說,很難想像受害者與家人所遭受長期的痛苦折磨。

世界上最偉大、最有智慧的阿母── 楊清蓮

我阿母楊清蓮1920年5月10日出生於臺南市,自長榮女中畢業後,除了因結婚短暫中斷外,一生作育英才超過40年。阿母與阿爸結婚只有6年,33歲就成了寡婦,飽受淫威恐懼之下,含辛茹苦將一子二女撫養長大。晚年失智超過10年,於2008年10月被檢查出罹患癌症,2009年7月22日安祥地走完她將近90年的人生歲月。

我阿母是世界上最偉大的阿母!她是親身面對種種苦難的第1人,任何的淚水只有往自己肚子裡面吞,她如母雞護衛著小雞,勇敢地面對著無法抗拒的邪惡勢力,很有智慧地不讓仇恨傳遞給我和兄姐,讓我們在滿滿愛的環境下都受到良好的教育,順利長大成人。

家裡經常被查戶口,警察查完會在家裡的戶口名簿後貼的簽名紙上簽名與日期,簽名紙簽滿後就再貼上新的一張,我家的戶口名簿就如同經常生病看醫生的病歷厚厚的一本。我家搬到那裡,那裡的警察就如鬼附身,馬上跟到家。

再如,為了讓孩子們受到好一點的教育,搬家到臺南,她卻無法轉調到臺南市的小學教書,人家一知道她先生是白色恐怖被槍斃的,她拿到再多的模範老師獎,也都沒有用!即便送了多少紅包,想走後門也都徒然。氣喘患者的她只好每天辛苦從臺南到高雄路竹通勤,我哥哥小學6年級到初中有好長一段時間,與阿母的溝通,只能透過紙條。早上一大清早她得趕車,小孩子們都還沒起床,晚上哥哥補習回家晚,她已經睡覺了。

阿母以小學老師的薪水要撫養三個小孩,經濟上並不寬裕,她發揮開源節流的本事。我小時候的印象是幾乎餐餐吃高麗菜,大概一週才能吃到一次豬肉或雞肉,但慶幸地,我們沒有挨餓過。衣服多半是親戚小孩穿不下送給我們的或者由大件改小件來的。我們最期待的事是阿母出差(那時老師兼任學校會計,每個月會有一次出差報帳),因為有出差費就可以加菜、吃好料。物質生活雖然不富裕,但是阿母很愛乾淨,每天總是把家裡打掃得乾乾淨淨。灶臺是沒有油煙的。她對教育與品德很重視,要求我們要努力向學,誠實禮貌待人。常聽她說:「囡仔人有耳無嘴」要求我們不要亂問大人的事,就算聽見了也不可以亂說亂傳。

「囡仔人有耳無嘴」,也許是在那風聲鶴唳的恐怖政治氛圍下的必然吧!

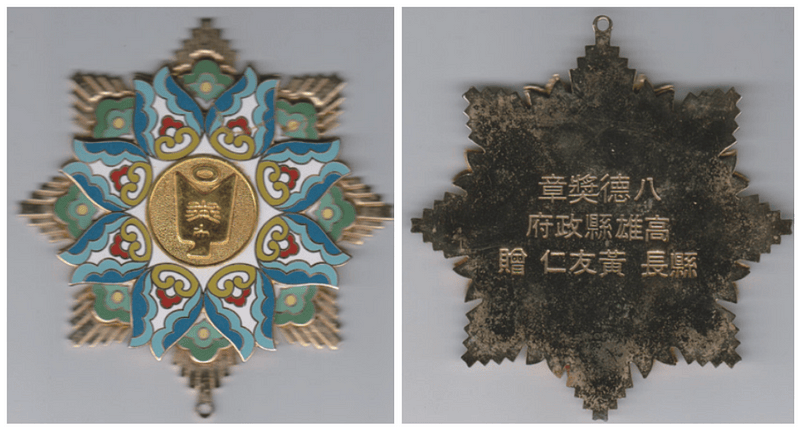

阿母是位值得敬佩、享譽里鄉的優秀老師。她待人和譪,教學認真,莊敬自強,克服困難環境,並盡忠職守,為時代女性的典範。她曾獲得八德獎章,並多次被新聞報導。

阿母的政治暴力創傷──一張身分證的訴說

阿母一直活在驚恐之中,晚年失智,「恐懼」成為僅剩的記憶,一直到人生終點。她什麼人都不認得了,卻不時地在找她的身分證。她常說:「沒有身分證會被警察抓走的!」她嘴邊常掛這句話,實在令人心痛與不捨!

我為了安撫她驚恐的情緒,用掃描複製的身分證(哈!我偽造的啦!),讓她隨時帶在身邊。即使後來她換新的身分證了,我幫她保管新的正版身分證,她還是緊緊帶著舊版的掃描身分證 — — 對她而言,掃描的身分證新版或舊版反正都沒差。

阿母身分證的事情觸動了不少人的心弦,許多關於我家故事的報導常常提及阿母的身分證。甚至,音樂家陳珍儀老師根據我寫的詩作〈阿母的身分證〉,重新編詞譜曲,並於2020年12月26日的「聲亮島嶼音樂會」演唱:

阿母的身分證

阮是誰人你知沒

不知道阮不知道

阮身分證佇叨位

身分證你藏有沒

證件袂當拍毋見

警察不時要檢查

無身分證予人掠

揣著了才會安心

我有個淒慘的出生,卻活出了還算美好的人生。我並無意成為歷史人物,但打從在娘胎就捲入了歷史漩渦中,還來不及與阿爸見到面,5個月大時就失去了他。在世界上最偉大而苦命的阿母及睿智的長輩們呵護下,雖處逆境窮困之中,我和兄姊都受到良好的教育,算是都成為了有用之人。

出國夢斷,在教學與研究上依然熱情不懈

大四那年,我以優異的成績申請到美國西密西根大學(Western Michigan University)的研究所與全額獎學金,是10多位同學及助教中唯一申請到的學生。那時,依一般程序請旅行社辦理出國手續,萬萬沒想到護照就是辦不下來。

天真單純的想法是,叔叔和哥哥都可以出國留學(多年後,我才知道叔叔和哥哥都是透過特殊管道才打通相關程序的),一個自認從小品學兼優的女孩子家,百思不解有什麼理由不能出國留學呢?

即使想去疏通疏通,也不知道卡在哪裡。西密西根大學保留一年的獎學金,很誠懇地等待我能過去念書。國民黨政府沒有給我隻字片語,沒有消息就是沒有消息,阻斷了我展趐高飛的留學機會。執政者在戒嚴下為所欲為,真是可惡可恨!硬生生地戕害有為青年,害臺灣少拿了多少諾貝爾獎(說不定包括我,開玩笑的)。

出國留學夢斷,我的情緒非常低落。一年後我到成大當助教,日子過得渾渾噩噩,行屍走肉,人生沒有目標。在某個暑假,系主任給我介紹正在美國攻讀博士學位的結婚對象。就在我們第2次見面時,他問我想不想出國?我沉默一會兒後,口是心非地說:「我不想出國。」(總不能對還算陌生的人說:我超想出國,但因我是白恐受難家屬,而不被允許出國吧!)其實所有的親友都知道出國留學是我的生涯規劃,也是我的夢想。可想而知,我們的約會就無疾而終了。

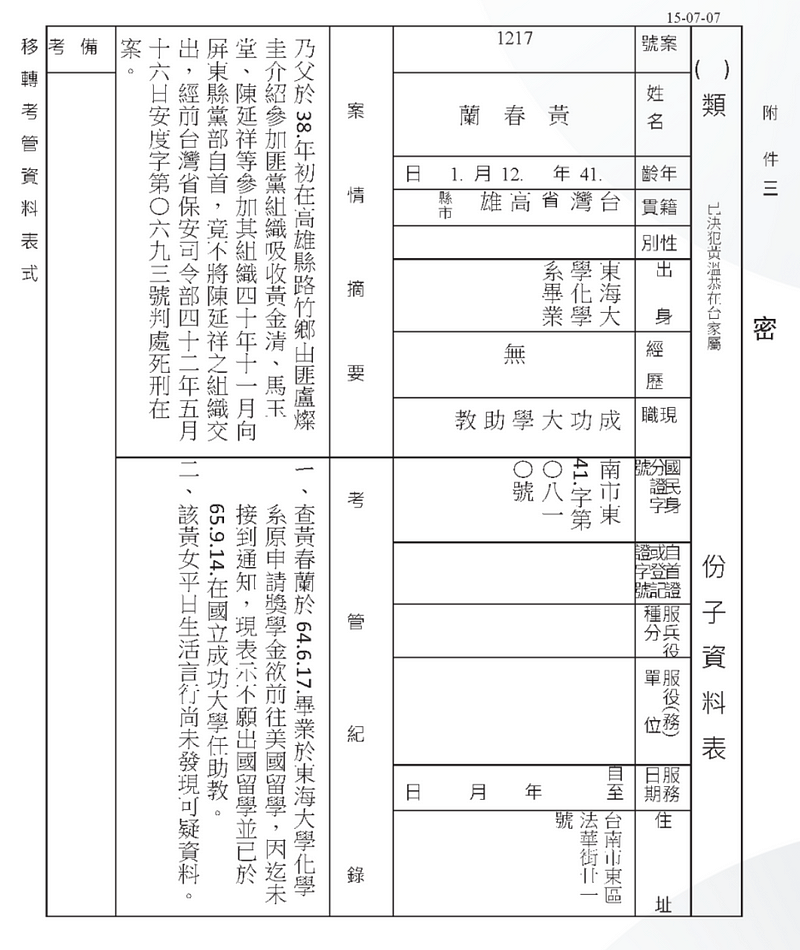

沒想到,2020年,我在促轉會看到我及家人的監控檔案,其中寫著:「……原申請獎學金欲前往美國留學,因迄未接到通知,現表示不願出國留學……」。

初看時,我直覺認為監控檔案中的紀錄不實。但是,再想了一下,勾起了那件早已淡忘的相親事件的記憶,我不寒而慄,嚇到無法自主。後來,我理出了頭緒,在監控系統中,是那位留學生當貼身間諜 — — 他負責接近我、套我話,並上線匯報那位介紹人,匯報說:「黃春蘭不想出國。」

我家被監控我是知道的,但是並沒想到是這樣的貼身監控。寫下題詩「監控檔案」算是我的心情筆記:

白恐受難家屬我 隔牆有耳真有事

當局不容牙醫爸 出國留學路不通

大筆一揮命就絕 就業安檢過關難

特殊親眷烙我身 搬家管區立刻到

生活家庭與思想 婚姻甚至也介入

鬼魅纏身隨影移 正義何時還我來

1992年,我應徵高雄海專(今國立高雄科技大學),從30多位應徵者脫穎而出取得唯一的教職缺。但是,聘書遲遲下不來,人事室說法是在做「安全調查」,長達1個月之久。開學前3天,聘書才下來,我匆匆忙忙,舉家由臺北搬家至高雄。當時,已經解嚴5年了,我想知道是誰還在「狐假虎威,拿雞毛當令箭」?

「積極正面」是我的座右銘。雖出國留學受挫,多年後還是取得臺大博士學位。我熱愛我的教學與研究工作,於2018年2月1日自高雄科技大學教職退休。

女兒的努力,找回阿爸的溫暖與歷史身影

阿爸遭行刑前寫下5封遺書,直到2008年,才被我女兒在國家發展委員會檔案管理局發現。家人歷經近3年的努力下,國家在2011年才還給我們阿爸的遺書。經大眾媒體披露遺書的發現與國家歸還遺書的過程,輿論譁然,震撼了許多關心臺灣歷史、關心人權的有志之士。「黃溫恭遺書的故事」成為人權教育的重要教材,現已編錄在高中歷史臺灣史單元中。因此,我也受邀參與許多人權相關的活動。

我發揮老師本色,積極參與「人權教育」。除了到各個學校或機關單位去上課(現身說法,效果很好),也參與人權多元活動,如:舞臺劇演出(《新娘妝》¹)、紀錄片(《給阿媽的一封信》)、攝影展(平行人生)、音樂會(聲亮島嶼音樂會)……等等活動,為人權教育竭盡所能,為臺灣有個更美好健全的未來而努力不懈。

[1]編註:劇作內容及受難者演員參與過程,可參見:楊中薇。不是一個二二八,是無數個二二八:李昂╳林美虹談舞劇《新娘妝》(2019年6月21日)。新活水。https://www.fountain.org.tw/tag/power/article/die-brautschminkerin