人物專訪/親愛的,我把老師變媽媽了

採訪/ 廖浩翔|本刊助理編輯

我們又約了晚間十點訪談,孩子入睡後的時間,也是母親好不容易可以忙裡偷閒的一點時光。

只是,我們原本約在上午,打算趁孩子還在學校時,找間雅緻的咖啡廳,悠閒地坐下來,邊喝著咖啡邊訪談。但糊塗如我,卻在趕火車的半路上迷路。原本一派輕鬆徐徐催著機車油門,卻發現越靠近火車發車時刻,路程越似遙遠,甚至身旁的風景,已是全然陌生。我慌張地看著手機裡的地圖,解讀雜亂的導航指示。一分鐘、兩分鐘、三分鐘……好不容易搞清楚方向,我全力加速油門,盡可能在燈號轉變前,越過一個又一個紅綠燈。

終於抵達車站,卻被阻擋在剪票口之外,眼前奔過的正是我原本要搭上的火車。我呆愣了一會兒,回過神來趕緊撥通電話向梁莉芳老師賠不是,但電話那頭的她,卻安撫著我說:「沒關係!不如我們改時間吧。」彷彿這種意外也是一種日常。

「沒關係的,就當作是聊天吧。」老師分享她的熱情,打開我們彼此的話匣子。我們從她當上媽媽的歷程,一路聊到國家應該如何支持一位同時間需要切換不同身分的母親。

我也是花了許多時間,學習怎麼當媽媽

「成為母親前,我對該如何『做媽媽』的認識十分有限,從父母輩( 特別是我的母親) 那裡口耳傳承的經驗,讓我錯以為孩子誕生後,母愛的開關便會自動開啟,源源不絕,所有育兒路上的困惑和難題,也會迎刃而解。」(梁莉芳,2017)

在孩子出生前,其實難以想像,養育孩子會對原本的生活造成怎樣的改變;懷孕期間的梁老師,邊讀著教養書,想像孩子出生後的生活,「當時總覺得,或許照顧孩子滿容易的吧,應該不至於造成生活太大的改變。所以,我那時候有好多不切實際的想像。」儘管懷孕 36 週了,接近預產期,還時不時感覺到胎動,梁老師仍無法放下對學術工作的熱情,她和其他老師們合辦國際研討會,挺著孕肚帶著受邀來訪的外國學者遊歷太魯閣。心底甚至暗自規劃,孩子一出生後沒幾週,趁著產假和育嬰假期間,要趕緊送出科技部計畫的申請。

「可是當小孩出生後,才意識到他跟我的學術工作一樣,都是非常吃力的工作。」尤其,孩子從出生到兩歲前,只能以哭表達需要,或以各式不同的叫喊,吸引父母的耳目。哭喊剎那,父母心總是費盡苦心理解他的需要,是要換尿布,還是餓了、熱了、冷了、害怕了……,不論如何,越快理解越好,不然那哭嚎聲不斷持續著,任誰都無法承受,任誰都會感到擔憂。奔波於顧囝仔與自己熱愛的學術工作之間,梁老師感到身心俱疲。這完全顛覆了一開始的想像,育兒原來是那麼不容易的一件事!她無法繼續保持原本對學術工作的要求,她明白必須有所取捨,協商出良好的平衡,改變工作/ 育兒/ 生活之間的安排。

於是,她推掉了所有平日晚上的學術活動,包含學術交流、演講邀約、會議等等。寒暑假例行性的研討會也暫停。工作時,不論是到學校教書,還是親跑不同地點進行田野訪查,總會帶著一大袋集乳配備,而原本依循學校鐘聲的課程作息,也得轉而顧及擠母乳的需要。

回到家,仍有許多瑣事等待著她──準備晚餐、整理居家空間、洗衣晾衣……,好不容易打理好家務,儘管心繫未完成的工作事項,但只要一坐下來、打開電腦,孩子便會跑過來,一手按在電腦,狠狠蓋上,要求媽媽陪他玩耍、說話,讓她好氣又好笑。「我得試著讓他『看得到』我正在忙,他才會自己跟自己玩。」所以,當她和孩子單獨在家時,只能做一些無須投注大量專注、能容許打斷的瑣事,像是收發信件、改作業、做家事等等。那些需要深入思考的工作,就留待孩子入睡後再進行吧。只是陪伴孩子入睡前的各種儀式中,像是說故事、聊天等等,雖然她躺在孩子身旁,但腦中不免焦慮地攪動關於學術研究的思考,希望準備好縝密的思緒,待孩子睡著後,能立即打開電腦、翻開筆記本,無縫銜接學術工作,彌補育兒工作所蠶食的原有時間。

「這其實讓我好焦慮,我甚至曾經算過,自己到底花了多少時間陪小孩睡覺。」她自嘲有這番想法的自己,好似一位工作狂。而這卻是學術工作的特性──它是「心智工作」,沒有固定工時、沒有固定工作空間,學者無時無刻腦中都在思考研究方向和論理,無法停歇,也不能間斷。只是,當上媽媽後,梁老師必須學習如何在育兒勞動和學術工作間探求妥協,在各式各樣的瑣事中,窺見縫隙,並盡可能地好好利用。

我希望孩子能參與我的工作

孩子 3 歲的某天晚上,梁老師準備出門演講。一拉開門,孩子卻趕緊跑了過來,拉著她的衣角哭著說:「媽媽,你可以不要去工作嗎?」但是,演講邀約已經定了,無法臨時告假。梁老師只好趕緊安撫孩子,心底卻留了一絲罪惡感。孩子的反應迫使梁老師當下思考,當孩子有立即的情感需求,該如何與工作取捨。

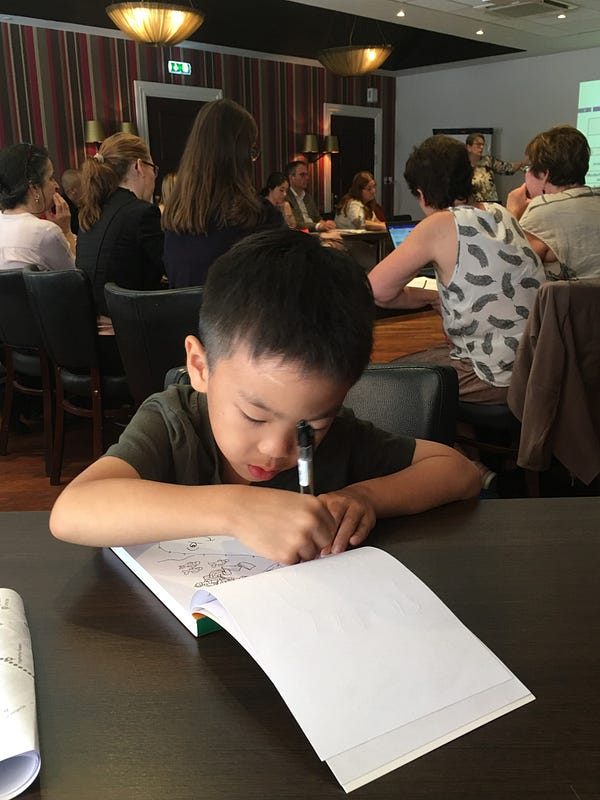

那天之後,她決定若取捨不成,不如盡可能讓孩子參與自己的工作。她曾帶著孩子到印尼做田野訪查,也帶到丹麥或其他國家參與學術研討會。當然,小孩是不可能直挺挺地坐在位置上,他會在地上畫畫、爬來爬去、到處尋找樂子。所幸,其他參與者不會投以憎惡的眼神,而是接納孩子的存在。希望藉此讓孩子看到媽媽在做什麼,了解媽媽的工作,也理解工作和與他之間的親子關係,不會有所衝突。

現在,孩子比較大了,漸漸能理解她的工作性質。偶爾,孩子會探問媽媽:「你最近要寫論文嗎?」或是「你投稿了嗎?」確認一下,媽媽目前的狀態會不會過於忙碌。因為理解,孩子似乎能同理媽媽的工作需要。梁老師的這項策略,似乎奏效了。

就算看清了,還是會感到焦慮呀

儘管相較以前,算是物資豐饒的現在,家長教養孩子的焦慮卻似乎有增無減。多數父母很難在孩子出生的當下,理解該怎麼下育兒這盤棋。他們苦於從坊間教養專家的書中、相關的網路社群等,獲取育兒的標準答案。「但是,天底下不存在這種寶典呀!」梁老師說。家長常遇見不同專家彼此矛盾的權威意見,或是發現孩子的反應不如專家所述,而更發焦慮。

梁老師也曾焦慮地「照書養」。憶起孩子小時候,為了讓孩子食用「無污染的食品」,她加入主婦聯盟的會員,親手製作孩子的副食品。同時,搜尋了許多網路資訊,為孩子購買專門吃副食品的湯匙。只是,見狀的褓姆苦笑:「菜市場一支十塊錢的湯匙,其實就很好用了。」回想這一切,梁老師也覺得逗趣,而那其實是當時焦慮過頭的自己。

隨著孩子成長,她越能以社會學的專業觀看自己與其他父母的焦慮。每一位專家提供的建議,不見得是標準答案,反而受到不同的社會脈絡、生活經驗、家庭資源所影響。每一位家長的育兒選擇背後,都不免受結構性因素影響,沒有最好的,也沒有最壞的選擇。為了回應這些焦慮,試圖打破「理想教養模式」的框架,她和宋宜真召集了不同職位的爸爸媽媽們,合力出版《做爸媽的一百種方式》。

書寫過程,梁老師看似「看清」了,理解自己為何焦慮,卻仍無法從中脫離。畢竟,孩子在不同成長階段,面臨不同的挑戰,家長的煩惱也更為琳瑯滿目⸺孩子的身高體重、學校的選擇和孩子在裡頭的適應狀況、與伴侶間的分工與協商等等,都可能是育兒路上遇見的課題。

回首看來,育兒其實是個有趣的旅程

「雖然頭兩年身心俱疲,好像每天都在被追趕,被工作追趕、被教學追趕,沒有力氣想很多事情。孩子長大後好了很多,比較有時間反思這些經驗,發現育兒不僅是生活的一部分,也可以和我很喜愛的學術工作結合在一起。」梁老師回憶道。

育兒過程,雖然令人焦慮,卻也給予了梁老師教學與學術研究的素材。目前,梁老師關注家庭看護移工的跨國母職,研究她們如何在與孩子分隔異地的情況下,擔任母親的角色。這研究領域,她已耕耘多年。而當起媽媽的經驗,讓她更能同理研究對象的處境。

有一回,孩子在幼兒園哭了,卻被同學嘲笑為「哭哭鬼」。也有一次,孩子在外頭哭得好大聲,熱心的路人見狀,丟了一句:「你是男生,不能哭啊!」以此試圖安撫孩子,或可以說,讓孩子覺得哭是一件丟臉的事,強迫自己收回淚水。這些經驗,都成為梁老師信手捻來,上課拋給同學課堂討論的素材,探討男孩成長過程中,如何社會化為一位奉陽剛氣質為圭臬的男人。她將日常和孩子的互動,當成一項又一項例子,和學生解釋抽象的學術概念。而她的分享,也勾出許多的回憶,彼此的分享讓課程變得更為豐富。

新好男人的迷思,不足以讓爸爸們投入親職

問及爸爸在育兒勞動的角色,梁老師認為,「小孩出生到現在,他參與滿多的,不是只有『陪玩』。」然而,由於丈夫是心臟內科醫師,工作性質之故,有固定值班時間,有時也需要立即趕到醫院動手術,工作時間、地點無法如她彈性。但只要時間允許,他願意共同協商育兒的安排。孩子除了參與媽媽的學術生活,偶爾也會跟著爸爸到醫院巡房,也曾和爸爸一起去山地巡迴醫療服務。只是,「他的同事和病人都會特別稱讚他,讓他更有動力帶小孩,可是很少人會讚美我。」明明雙方都極力自工作擠出時間,投入育兒,社會卻給予不同的評價。帶小孩彷彿為女人的本分,爸爸願意協助,是在養家本分以外額外的付出,而能獲取「新好男人」的美名。

然而,這般社會氛圍宛如「不停暗示爸爸,『照顧』是女人的事情。在養育男孩的過程中,也不會認為這會成為他們未來的責任,甚至可能已經預設,他們不擅長這工作。因此,許多爸爸不免以為,相較於媽媽,自己是不太好的照顧者」。梁老師指出,甚至連公共空間都是「性別化」的。舉例而言,尿布臺鮮少出現在公共廁所的男廁,多設置在女廁或是哺集乳室。直到近日性別團體向政府倡議,男廁才漸漸設置尿布臺。這讓獨自帶孩子出門的爸爸們備感困擾,也反應了社會如何看待爸爸的育兒責任。雖然梁老師的先生願意協助育兒,看似破除了傳統性別分工,不再視育兒僅為女人的責任,但孩子還小的時候,先生也總是害怕自己無法好好照顧孩子,獨自帶孩子出門,也總焦慮無比。「但媽媽也不是與生俱來啊!我確實花了許多時間學習、嘗試,但爸爸卻經常預設自己不會。」

於是,許多爸爸在育兒的角色上,選擇「陪孩子玩」,將較多的時間與精力投入「較擅長」的工作,孩子反而成了工作勞動後的安慰。投入育兒的爸爸,則面臨不夠自信,以及公共空間未看見爸爸們育兒需要的設計。

養育孩子,需要整個社會的力量

孩子誕生之時,是欣喜歡騰的各種慶祝,彌月後,還有各式各樣的祝賀。然而,從來沒有人會預告新手爸媽們,孩子誕生所衍伸的育兒責任,將多麽龐大,需要多少取捨。他們將遇見,育兒責任與工作志業的競合。這龐大的責任,或許順應社會最原初的期待,常落在母親身上。他們說,這是女人所擅長的,因為生了孩子,便有母性。母親總被刻劃成慈藹溫馨,總能立即看見孩兒各式各樣的需求,並懂得如何應對。久了,好似以為,女人擁有天生的母性,孩子誕生後,自然將轉變為一位「媽媽」,那無微不至照顧孩兒的偉大女性。但到頭來,成為社會所認可的母親過程中,各種辛酸淚處,各種妥協犧牲,乏人問津。

育兒的爸爸,受到讚賞。而媽媽,則是同理辛苦的眼神,僅此。

不過,育兒的責任,為何僅能是父母之間的拋接球?為何養好孩子,得犧牲彼此或其中一方的志業?梁莉芳指出,目前政府許多育兒政策,大多聚焦於「津貼補助」。每個縣市爭相喊價,生越多,補助越多,有的政治人物甚至已經開始喊,幾歲以前孩子的學費,政府全額補助。這只看見了養育孩子的花費,而未看見育兒議題其實牽涉廣泛的政策範疇,包含勞動、教育與托育政策等等。

孩子甫出生時,梁老師曾請過一學期的育嬰假。雖然,許多同事表以支持,卻也遇見部分同事面有難色。他們認為,她暫時離開學校的期間,原有的教學工作將會落在其他同仁肩上,而妨礙了他們的研究產能。如此現實,非梁老師獨自遇見。從目前政府統計數據能看見,實際申請育嬰假的人數並不多,與孩子出生數可說不成正比,其中,申請育嬰假的爸爸更是少之又少。「我們的觀念也需要改變。臺灣社會仍習慣拿工作價值,來當評價人的標準。好像當一個人沒有很好的工作表現,便沒有用處。」家務、親職勞動,不被視為一個有經濟價值的工作,是「個別的私人責任,要自己找方法、策略、資源,來解決自己的問題」。申請育嬰假,讓自己能投入親職,通常遇見的不是祝福,而是刁難,因為申請者妨礙了職場的產能。

養育孩子,無法單靠家庭獨自的力量。這需要大量時間、精力的投注,而被高工時工作綑綁的爸爸、媽媽們,實在難以在現有條件下,保有工作追求,又顧及孩子的需要。勞碌於育兒與工作之間,讓孩子誕生後的現實,往往沈重得令人煩悶。

走筆至此,忽然想到的一段文字:

母職的另一項訓練:珍惜能讀能寫的時刻,永遠無法得知下次是什麼時候。

像死亡催逼,在孩子睜眼之前 — — 那意味著餵奶、換尿布、洗拭、龐大家事輪迴,我翻開書,寫下幾個字。這幾個字彷彿鏡子,迴照了我的五官和表情,疲憊和狼狽。每個字忠實且不帶批判的承接我的情緒、分類和眼淚。( 引自李欣倫《以我為器》,2019,頁142)

作者李欣倫也是母親,同時為大學教授、作家。她和梁老師一樣是位遊走於親職責任與學術工作間的母親,在育兒每段時刻的疲倦、驚喜、溫馨、矛盾與痛,也包括梁老師和我分享的每一段記憶。但這番折騰,不是個別經驗,是每一位承擔親職的家長的切身感受。

參考文獻

- 李欣倫(2017)。 以我為器 。臺北市:木馬文化。

- 梁莉芳(2017)。序言:打破完美媽媽/ 爸爸的神話:尋找親職實作的更多可能。載於載於宋宜真( 主編),做爸媽的一百種方式:尋找懷孕、生產、教養的更多可能 。新北市:大家。