性別新知 / 再談性別暴力

巫靜文 *|《不只是厭女》與《厭女的資格》譯者

*本文最初發表於Vivian Wu的臉書帳號下,由作者本人改寫後投稿獲刊。

今年(2021)初,女藝人鄭家純在個人臉書上指出,她在某個主持活動中遭到客戶和同場藝人以帶有性暗示的言語調侃與「吃豆腐」,使性騷擾議題在臺灣社會掀起熱烈討論。儘管我們樂見社會對於性騷擾問題的關注提升,但與此同時也不免發現,其中經常存在著落差甚至誤解,導致討論難以進行。

比方說,今日臺灣社會大眾對於性騷擾一詞的使用習慣,其實大幅偏離了法律定義的範圍,而是用其指涉更廣泛、普遍的,與性和性別有關的不當互動行為和情境。另一個常見的問題是,為了對抗傳統的性別刻板印象,長年來女性主義者經常強調性騷擾問題中「主觀感受」的重要性,藉此把對性互動的詮釋權交回受到騷擾、 感到不適的當事人身上。然而,這卻使得許多人誤以為,性騷擾的認定乃是一個「一言堂」的過程,甚至引發更多偏見和迷思(如:認定女性會「刻意誣告」他人性騷擾, 以取得好處)。

這些討論上的誤差,使我們難以精確認識性騷擾的問題,也讓性騷擾防治工作更難被推廣與進行。因此,本文希望從社會上常見對性騷擾問題的反應出發,藉由分享情境,提出幾個認識與分析性騷擾問題的角度。

不平等的權力關係

是否所有和身體、性與性別相關的言論與舉止,只要在主觀上讓當事人感到不自在、受到冒犯,就會構成性騷擾?並不然。除了主觀感受以外,性騷擾的判定也需要考量其他客觀因素,包括雙方關係、過去互動歷史、當下的互動情境,以及行為導致的後果等等¹。就法律上來說,根據《性騷擾防治法》,性騷擾指的是「違反他人意願而與性或性別有關之行為」,而且此一行為會導致當事人在工作、教育、 服務或活動上的權益受到損害,包括影響這些權益的正常進行 ²。

[1]例如可參考:https://www.thenewslens.com/article/117791

[2]見:https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074

因此,當職場主管做出令下屬不適的性舉止,例如對女同事的衣著給予帶有性暗示的評論、講黃色笑話,或提出約炮邀約等,並且明示或暗示,如果對方不回應、不 接受或抱怨,就可能會影響工作(例如因此無法獲得理想考績,或失去工作機會), 便可能在法律上構成性騷擾。

回到前段提到的女藝人案例,雖然女藝人和當時的雇主可能屬於一次性合作,而非固定雇傭關係,也看似沒有明顯的身分從屬,但是當下的性暗示言語可能使女方難以繼續正常工作。另一方面,儘管女當事人沒有立即表現不悅,她卻可能因為合約限制,導致就算不愉快也無法反擊或離開,而必須繼續工作;或者女方可能顧忌下一次的合作,擔心如果提出挑戰,可能會影響她未來在行業內的「聲譽」和工作機會,不得不選擇忍耐與噤聲。換句話說,實際上雙方之間的互動並非建立在一個平等的基礎之上,讓女藝人的經驗的確有可能構成性騷擾。

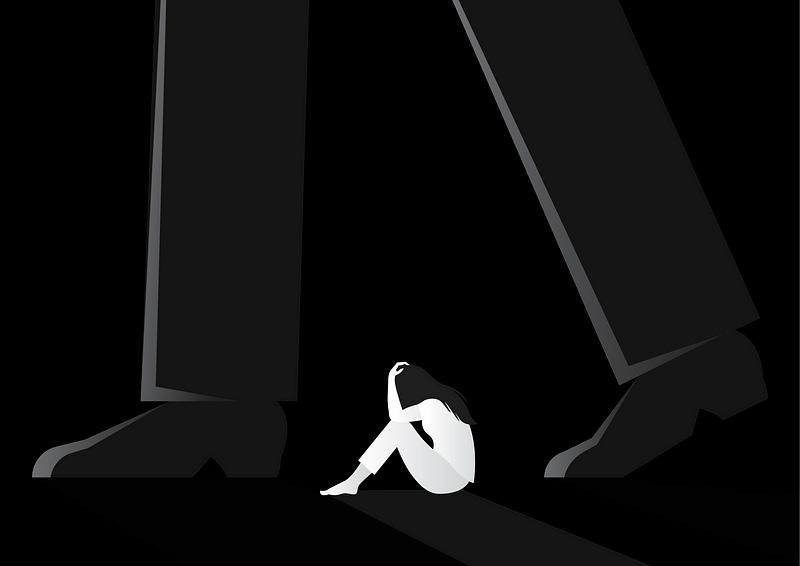

由此可知,在判定性騷擾時,最關鍵的因素之一乃是「權力」,也就是雙方的關係是否使其中一方得以利用自己的地位、權勢或資源,對另一人做出違反意願的行為舉止,並且即使沒有藉著暴力與脅迫,仍讓對方因為權力不平等而擔心後果,而無法拒絕與反抗這些令人不適的行為。這也是所謂「職場性騷擾」最常見的樣態。

不當性舉止背後的男性資格感

那麼,其他不是發生在職場上,或是不會在法律上構成性騷擾的行為,就沒有問題了嗎?換句話說,當許多女性控訴自己在網路或日常生活中所遭遇的不適情境時(包括來自網友帶有性暗示的評論跟訊息、密集不當的追求,或來自陌生人的言語調侃與叫囂),難道就只是女性小題大作嗎?

這些行為可以被統稱為不當性舉止(sexual misconduct)。這是一個較為中性的說詞,因此得以包含較大的範疇,指涉各種在人際互動中,帶有性和性別元素,進而造成當事人不適或壓迫的行為。在此定義之下,這些行為有可能出於刻意或無心,也就是行為人不見得「有意識地」在操縱自身的權力或特權。相反的,這些不適與壓迫可能產生於無知、對關係的偏差認知,以及過去的養成讓行為人對恰當的性互動缺乏了解等等。

然而,儘管行為人不見得有意識地操縱、濫用、展現自身的特權位置,卻不代表這些行為與權力無關。事實上,不當性舉止很多時候反映了社會上一種更普遍的權力互動與性別文化,而這也是我們討論性騷擾與不當性舉止時不該忽略的另一個面向。

康乃爾大學哲學系教授凱特.曼恩(Kate Manne) 所提出男性資格感(maleentitlement) 的概念(Manne, 2019, 2020),正好可以用來解釋不當性舉止,以及不當性舉止的「受害者」為什麼多為女性。曼恩認為,父權社會將男人和女人劃分成「取用者」(taker) 和「付出者」(giver),進而賦予男人³ 一種錯誤的資格感,覺得自己理所當然應該獲得,或被女人給予特定的服務,包括女人展示自己的身體、提供情感勞動、給予愛、傾聽、同理、溫柔、關懷、照護,和他們發生性行為,為他們生育等等。相對地,拒絕給予這些服務的女性則會因為違反父權的性別規範,被視為「失格」的女人,進而受到攻擊和懲罰(Manne, 2019)。

[3]「男人」在此指的是父權社會想像下的男人形象和角色,但這並不代表「每一個男人」都勢必如此或百分百如此。個別男性會因為個人意願、情境,以及客觀因素,而在資格感的感受和實踐上有所差異,例如同時享有性別、種族和階級優勢的白人菁英異性戀男性就可能會享受到格外豐厚的資格感,並因此付諸實踐。相對地,具有性別意識、信仰性別平等的男性可能較有自覺,而會主動抗拒這種資格。

街頭上男性對女性的口頭叫囂,亦即所謂的cat-calling,就是一個具體的例子。當男人覺得美好的女人身體是為自己提供的好處,也是自己理所當然得以享用的服務時,他們便可能覺得,對於在街上所看到的、讓人慾望的身體,自己有資格表達出那樣的慾望,因此吹口哨、叫囂起鬨、指手畫腳。與此同時,他們認定女人有義務回應自己的情緒和慾望需求,因此對於這樣的「評語」,女人應該給予回饋,包括微笑接受,或甚至表現出感激與快樂,否則男人就有可能覺得受到污辱而不悅。

權力差異並非靜態

另一個可供我們思考的情境,則是網路上對女性公眾人物的性評論和騷擾訊息;投入公共討論的女性經常面臨各種攻擊與騷擾,而性元素多在其中占有一席之地。值得注意的是,這些性語言其實很多時候和性慾望無關,而是來自於前述的資格感。公共討論被視為專屬於男性的陽剛領域,因此涉足的女性被視為「跨界」與不守規矩,進而招致懲罰與攻擊。它們的目的就是打壓、驅逐女性,藉著打造一個不友善的環境,剝奪女性的公共參與資格。與此同時,女性的身體在父權社會裡長期被高度性化,女人的性更受到管制和約束,這樣的特殊性讓「性」成為攻擊女性的首選工具。

有些人認為,網路是一個相對平等的空間,女性可以主動避開或封鎖這些侵犯,因此雙方並沒有在權力和資源上有太多差異。然而,如前所述,一來這類騷擾攻擊本就立基於社會上性別權力的不平等,亦即女性和男性的性受到不同程度的規範,二來這些敵意打造了一個對女性不甚友善的公共空間,進而可能使其退出公領域,因此權力仍在此扮演了一個重要的角色。上述的案例也說明,「權力差異」經常是動態的,且不只和性別有關,也會和其他身分與條件相互交織,更並非全有或全無。有名的女性「網紅」仍舊有可能因為網友傳來的私密照感到被侵犯,進而產生恐懼和傷害;又比如說,女性政治人物看來是較有權力的一方,但她們的工作型態(如不能得罪選民)和對女性的性別期待(不能太強勢),反而可能讓她們在遇到不當性舉止的時候,陷入另一種「弱勢」。

說到底,性騷擾是一個父權性別文化下的產物,源自於父權社會賦予男性的資格感,與建立在這種資格感之上,對於女性的規範和懲罰機制。因此「權力不平等」的概念在性騷擾事件中可能以兩種面向展現:雙方在關係和互動中的位階,以及整體社會文化中的性別權力分配。

「動態性」理解性騷擾

性騷擾和不當性舉止中的「動態性」也呈現在其他面向之上。首先,在這些事件裡,所謂的「主觀感受」指的除了是一個理性之人可能感受到的不適以外,更重要的是一個「合理女性」(a reasonable woman) 在此情境下的體驗。換句話說,不當性舉止和性騷擾涉及的是,一個具備合理理性的女性,在她所處的社會與文化環境中,面對特定的互動狀況,可能會產生的不愉快與傷害,而這些傷害不僅反映個人的互動邊界,還有整體文化脈絡下的共識。因此,當我們企圖理解性騷擾的「主觀感受」時,其用意並非盲目信賴單一個人的說詞,而是意識到女性作為「父權社會裡的女性」所共享的集體經驗,以及這些經驗代表的壓迫體系。另一方面,性騷擾與不當性舉止也不只是單一時刻與動作,而是一連串互動的過程,個人作為社會的產物,也會在不同的互動情境和關係中產生不同的反應。舉例來說,許多對性騷擾存有誤解的人經常提問,為什麼特定女性在某些情境裡感到不適,另一些情況則不然,並藉此質疑女性的主觀感受與說法。但事實上,這再「正常」不過,因為這些感受必然綜合個人的經驗、歷史、當下情境與整體的性別互動脈絡。

也正是因為如此,在性騷擾問題中看重當事人的感受有著關鍵與正面的意義,一方面是為了打破互動關係裡因為權力不平等而可能造成的壓迫,另一方面也是在回應更大的性別文化,重新賦予女性性與性別的話語權。最後,另一個需要我們動態看待的議題則是,如何創造更多描述性騷擾與不當性舉止的語言。在法律必須以特定要件限縮認定以有效執行規範之際,我們應該致力於集思廣益,發想出更多詞彙,以描述各種不同的性互動情境、衝突、矛盾、侵犯與傷害,唯有如此,我們才能更精準地區分各種互動衝突和不當舉止間的細微差異,也才能更好地予以回應和思索解決方式。

男性參與

發展論述的過程中更不可或缺的則是對女性的培力(empowerment),讓女性得以培養出在日常生活中回應和反擊不當性舉止的方式跟能力。然而,這並不代表蒼白地要求女性「堅強勇敢」,而是必須打造出性別更平等的社會,讓女性得以自由訴說和詮釋自身經驗。與此同時,男性的參與更不可或缺。每逢遇到性別平等與性別暴力爭論時,有些男性不免感到委屈,認為自己明明是「好男人」,卻仍遭遇批評,因而對女性產生不滿。但導致這種委屈感受的根源並非女性,而是濫用前述「資格感」來壓迫女性的男性,因此,如要抵抗這種「地圖炮」,男性從來不是女性主義者的敵人。相反的,男性有著充分並強力的理由,加入女性主義的行列,一同拒絕那些被濫用的資格感。

參考文獻

- 巫靜文(譯)(2019)。不只是厭女:為什麼越「文明」的世界,厭女的力量越強大?拆解當今最精密的父權敘事(原作者:Kate Manne)。臺北:麥田(原著出版年:2017)。

- Manne, K. (2020). Entitled: How male privilege hurts women. New York: Crown.