人物專訪

採訪 / 季刊編輯部 撰文 / 李耘衣

2021年底,季刊編輯部採訪「屏東縣好好婦女權益發展協會」蔡順柔主任,此篇專訪刊登在季刊第97期,分享蔡主任陪伴與培力新住民姊妹故事。一日緊湊的採訪緊湊,討論的議題不斷延伸,猶記得順柔在採訪之初就詭笑對我們說:「你們今天一定採訪不完」。的確,順柔自1996年起深耕屏東,屬於她的以及她所知道的真實故事,細數不盡,挖掘不完。自從移居屏東後,她在社區長出根脈,緊密相連。此篇為專訪蔡順柔主任的下集,篇名援引《我和我們:屏東女性工作者的修練》一書書名。

「我和我們」在社區最初的擾動

2011年12月,屏東縣好好婦女權益發展協會(下稱:好好協會)出版了《我和我們:屏東女性工作者的修練》,此一計畫起於方雅慧在2009年與一群屏東女性工作者所發起的「工作者書寫生命史的經驗敘說」,透過共同書寫,記錄了過去10多年來屏東不同社區女性工作者,包含蔡順柔在內的這批留守在屏東的大專青年們,她們在地培力工作心路歷程、自我與社區的變化與成長,以及工作者的內省與觀察──從個人「我」凝聚為有社區共伴、互相支持的團體「我們」。

書中所述的那10年,正是臺灣社造10發展的年代,早期的順柔與夥伴以「外人」的方式進入屏東高樹鄉等其他社區。順柔告訴我們,那是1996年左右,眼見水庫工程將要移至屏東,只要想像阻斷河川之後衍伸的災難,她們不得不戒慎恐懼。於是,她們走進社區,在社區不斷遊說,告訴居民,水從何處來,水將何處去!反對乾淨的水送去給機器喝,而不是給人喝。她們也試問農民,「從大武山流出來的水,原本是分別用7支管線灌溉屏東的農作,但有一天這些水必須送到北部,要犧牲哪一支管?我們要用什麼水灌溉?」她們將問題拋出,讓每個人去思考可能遭致的後果。這是她們在社區最初的擾動。

「那條溪流可能有地下水、可能有伏流水,有地上的生命……」順柔如是說。她虛心向河川學習,也走入潮州、萬巒,走進客庄。蒐集老照片裡水文與人文的故事。護溪運動開始展開她的視野,灌溉她心中對於人文關懷的種子,用實際的行動關心斯土斯民。她們繼續擾動,有將近7、8年的心力都放在民眾教育與培力,開辦農業課程、電腦課程等,台灣藍色東港溪保育協會也承辦的潮州婦女書院,辦理女性成長課程。在新知與新觀念不斷地挹注下,更多在地女性主動加入社區工作,投身參與社區的公眾議題,甚至鬆動過往多以男性為主宰的社造場域。

當政治自己靠過來

「女性對抗的不是個人,而是官官相護的結構,這些人只是始作俑者,制度才是需對抗的。當我們看見社區女性工作者時,除讓她看見自己外,更要讓她看見社會普遍在性別上的差異對待,並且理解女性被社區男性宰制、壓抑背後的深層原因。」(蔡順柔,2011,頁148)

在走入社造2.0的過程中,她見證了老者凋零、青壯人力外流,更多遠赴重洋來臺的新住民、誕生的新二代、移工,成為支撐社區、農村人力重要的一分子。當臺灣農村人口結構與勞動力有了巨大變化,但是官方政策卻跟不上這個節奏。順柔侃侃而言,「我在這邊服務,我就看到新住民的樣態,…如果你要談人權,就要講婦女人權。那新住民的權利是什麼?…我跟你講,個案開了多少,你問題都沒解決不了。」

1996年從事環境運動的蔡順柔,走進田野;2003年投入新移民工作的蔡主任,走上街頭。不同階段的她,用不同的身分和方式陪伴社區,在每次官民政策性對峙的「戰役」中,她的政治敏感度與應變能力也跟著LevelUp。「所以,一些機關單位或承辦就算沒有和我正面交鋒,也都聽聞蔡主任的『兇』!」順柔自己也沒想到社區工作激發起她這般潛力,她哈哈大笑自我調侃。

「去了南部不要碰政治!」臺北的長輩是這樣耳提面命交代年輕的蔡順柔。只是,在她日復一日面對的現實環境,卻是「政治自己靠了過來」。順柔舉例,「當我們進到所謂的鄉土教育、環境教育,可能全部都跟政治有關,你可能檢舉無效,你可能去圍堵無效,那就是要上街頭啊!」

但,這些無非都是在地女性社區工作者對「對生命的急切」以及「對生命的關懷」。

蔡順柔在《我和我們》中〈女性的溫柔革命 跨越性別與權力的藩籬〉文末借用方雅慧的觀點,作為她對社會公平正義的探問:「當工作者有意識到,社會是有牆的,應該拆掉牆,讓資源流通。但是,如果社會有牆,誰來拆牆?社區裡的人、或是專業人士,還是誰?」(蔡順柔,2011,頁149)

就在順柔邁向社區工作的第3個10年,她創造更多社區培力課程,舉辦市集活動,製造一次又一次的交流,讓更多人看見社會的牆,看見差異。拆牆不再是一些人的事,而是社會上每個人。

在沒有人口販運專法的年代

1989年,臺灣引進第一批東南亞移工,臺灣的街頭開始有了轉變,東南亞年輕男女的臉龐進入了臺灣的生活日常。這些懷揣著異國夢的他們,多數希望幾年拚搏讓改善原鄉家庭的經濟。當他們逐漸成為已開發國家倚重的勞動力時,母國甚至會以凍結移工輸出做為籌碼,成在國際談判桌上斡旋的武器。不良仲介會看準時機,以不正當的管道、話術拐騙殷切想出國的年輕人,他們簽下不明究裡同意書、支付高額仲介費,結果被安排以假結婚名義入境,有些少女甚至未曾見過她的「假老公」,而她被送進酒店坐檯陪酒,或淪為黑工,自由被人蛇集團所控。

長期在屏東服務的蔡順柔,對於新住民或移工的被不當對待的樣態與遭遇,有更多同理和關心。在沒有人口販運專法的年代,臺灣尚未撐起該有的社會安全網,而她身在第一現場,處理過的案例不勝枚舉,她無奈的表示,「後來大家耳聞我比較兇,因為我一天到晚在罵政府無能。」一個人的力量有限,就算有民間團體相互幫忙,也無法救出每一位受害者;但也有人耳聞蔡主任的「兇」向她求助,「啊,蔡順柔你人最好啦,你去救啦!」順柔則是碰一鼻子灰地回應:「要我去救,對方都是拿刀拿槍,我怎麼救啊,話又不通。政府要我們協助訓練新住民,但遇到被打、被偷、被性侵的受害者,我們還要帶去看醫生,費用誰出啊?以前都我們出耶。」

再細究臺灣實行《人口販運防制法》的沿革,遲至2006年11月行政院才頒布「防制人口販運行動計畫」,翌年2月,成立「行政院防制人口販運協調會報」,直到2009年6月1日才正式施行《人口販運防制法》¹。距離1989年第一批移工抵臺,已是20年後。在順柔的服務紀事中,人口販運專法是2007年以後的產物,在此之後,臺灣的社政體系和救濟管道才逐漸追趕國際進度。此時,順柔抬頭望向對面的攤位,斜著頭笑笑對我們說:「以前沒有移民署,在民國95年12月31日之前叫警察局外事課,移民署是民國96年1月1日才掛牌。所以,你說對面的長官跟我不熟?當然熟啊!看到我起碼會叫我一聲順柔主任。」

[1]引自行政院2007年7月19日〈防制人口販運,台灣連續8年第一〉公開資料。https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/a098f719-af0d-4a42-8c4d-6b3e6c086e91

好好教育──多語種文宣

廣製文宣、發放文宣,是好好協會教育大眾的重要的方式之一。文宣不限形式,從面紙、A4廣告、摺頁等,重點在於文宣內容必須以多語種方式呈現,才有機會讓更多人看見、理解,判斷與學習實際的處境。

豔陽下的屏東國際新移民節的人潮越來越多,是最好的宣導時機。多才多藝的順柔主任向我們展示她自己設計和繪製的面紙包,包裝上有印尼語或越南語,她開始分飾兩角:「前面你就看,頭家……(頭家就是幾個魂嘛),你在說什麼?頭家在幹剿嘛。然後他(移工)就聽不懂啊,一堆問號。妳看,這也是一種教育啊!」。另一份小摺頁上則是印著:「你有被苛扣薪資嗎?你有被不當對待嗎?你有許可外工作嗎?或是……。那如果你有這麼多的態樣,那可能就是人口販運受害者。」文宣印著7種語言,不僅僅是給受害者,也將文宣發放到警察局備著。順柔解釋:「我給他們一整疊,要是警察局是有外國人來,就拿這本就給他,如果找來通譯,通譯也會有一本。文宣中有這麼多的語言,還有基礎的資料,我認為預防工作還是要做。」

在面對人口販運的議題,由於受害者實在太多了,開始有民間團體組織呼籲設立專法,不應該是見一個救一個,得從國家的行政體系去預防。不僅如此,順柔認為防治、保護、起訴都應該要面面俱到,而不是一直丟給社會福利團體處理。對此,好好協會也廣製多語種的文宣,放置在不同單位、主動發放,扮演教育大眾的角色,朝最基礎的預防工作努力。

這是順柔多年來累積的經驗與觀察,如今臺灣的社政單位也有改進,培訓通譯人員、安置單位增加多語的服務人員,安置狀況也有所改善。順柔的情緒稍微緩和下來,「國家有做比較好的服務與形象,另外已有民間團體投入,因此也有不一樣形態的服務出現。」

權利的把關

被消費的新住民文化

這幾年新住民議題在臺灣越來越夯,也有移工朋友集結組團表演大受歡迎,順柔想起屏東迎王祭有一組男團集結打印尼鼓聲,非常活潑,吸引了移民署同仁的目光。某天移民署同仁來前來詢問:「主任,我們想找那一組出來表演」,順柔則回應:「可以啊,但問題來了,他們沒辦法給表演費。」現實的矛盾擺在眼前,礙於團員在臺的居留身分,要是從事規定以外的工作,可能被舉報變成非法外勞!

「這就是許多新住民朋友在結團之後,為什麼會常常碰壁(pōng-piah),因為很多的場合都不給他們表演。但我讓他們來我們的市集表演,我全部收!只要你是新住民、新二代,你就可以來表演,我也給表演費。」但幾次她去開會時,看見官方簡報呈現他們對移民工的文化推廣成果,舉辦蠟染展或是其他展覽等等,說明移民工可以暢談表演時,臺下的蔡主任忍不住直言,「你不要這樣子,我真的覺得超噁心的,因為沒有一毛是你自己出的錢,都是移工自己大家募資辦個5萬、10萬的小活動,然後你們去拍拍照,就變成你的!」

當自己的國家帶頭「消費」新住民和移工的文化,吃免費的豆腐,順柔無法接受,我們也無法接受。

究竟是文化平權?還是網內互打

不同的兩支團隊受邀在同一舞臺表演時,臺下演出國家法律將來自外國「工作者」的位階區分,白領者可以支領酬勞,但藍領者卻因為法律規定「不可許可外工作」,而被迫「義演」,或是繞道轉彎來付酬。換句話說,當我們要邀請移工團體來表演,卻不能「依法」支付表演費,只因為他們是藍領階級。

職業不分貴賤,我們要重新思考的是,臺灣是個友善的國家嗎?國家訂定的「文化平權法」真的平等嗎?移民節的一場訪問,我們參與一場嘉年華會般的市集卻從順柔的經驗中了解臺灣行政體系與法律其中層層的矛盾的問題。

多年前,順柔受邀出席全國文化會議,直指這個無解的問題。她還原當時的情境,部會代表對她說:「主任我們就來談一下,你一直說有問題」,順柔回應:「當然有問題啊,文化部依據《文化平權法》,希望促進多元文化交流,可是卻都吃別人豆腐啊,不敢支付表演費。」勞動部則解釋:「沒有,我沒有去限制他們去表演,他們可以自由的演出。」順柔告訴在場的代表們:「我們都沒有說,都是你們自己解釋,但移民署卻依據勞基法,只要有人檢舉他們就抓。所以呢?」

的確,移工朋友有演出的自由,但可能因法規變成了「違法」或是遭受差別待遇。試想,當我們想邀請新住民或移工朋友演出,首要考慮的不是享受表演和文化交流,而是他們檢查身分證件,確認他們的「資格」。順柔認為內政部、文化部、勞動部,3個部有得吵了!我們在旁直搖頭覺得,這不是「網內互打」,不然是什麼?

過去順柔在從事社區工作花了許多力在教育民眾,「賦權」給他們;在服務新住民的脈絡裡,她亦如是,讓他們知道自己有什麼權利。順柔說,「不然當別人聽你的口音說你不是臺灣的喔,就給你「偏」(phinn),給人佔便宜。」

800變成260,講師鐘點費事件

2018年,順柔一狀告上移民署。主因源於好好協會歷年舉辦的暑期無國界夏令營,卻在第8年向新住民發展基金申請補助時,向來核定每小時800元的講師費無預警被砍為260元。在她與承辦人員周旋過程中卻得到「審查過程內規不對外公開,完全遵照委員的決議」的回覆。

吃到了閉門羹的她,只好透過自己的管道找到委員名單,逐一了解。她分別致電詢問:「委員,為什麼你只給我260?」A委員和B委員說當天他沒出席,C委員則回應她確實依幕僚建議核給260元,有什麼誤會嗎?。順柔說:「委員誤會大了,在基金作業辦法裡,通常1000元的講師費是最低的,再依學歷1200、1600、2000,但您同意了260元。」順柔會這麼回復有她的道理,在她在辦理計畫的經驗中,她知悉審查會議多由當部會處提供核定作業準則,委員則多依循準則查核。

一連串的不合情理的「依法行政」也讓順柔火大了,她決定公開消息讓各界討論,由大眾公允。接著,她開始蒐集佐證,在庭上她對法官陳述,她辦的是多元文化夏令營,性質與其他科學夏令營沒有異同,講師鐘點費從1600元、1200元,也有500元,但為何她辦的營隊卻是慘到只有260元,實在無法讓人理解。

移民署則發布聲明澄清²此次好好協會辦理的活動屬「營隊活動」而非過往之「一般學習類」,故爰參考教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」核定講師經費。

[2]移民署2019年5月1日針對此案發布聲明〈新住民發展基金補助公開透明公平對待多元師資〉https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=8&sms=9224&s=14678

2018年5月,順柔在自己的臉書³上公諸此案行政院訴願遭駁回的消息與心情。她公開叩問:「一筆以教育部的核定基準來審核向內政部申請核定的民間團體,請問您為什麼不用行政院頒發的講師費2500元來計算呢?」。無論如何,「好好婦女權益發展協會給的全是800元/時!我們不會虧待每位新住民講師。」

[3]https://www.facebook.com/jadwrp/posts/201883864482974

「我覺得因為我們自己對於其他的文化,尤其是西亞、那種非主流的音樂或是樂器不理解,所以就會幻想去組一大團來表演。」順柔舉例,在遊行的隊伍上墨西哥姊妹的大裙舞,因為只有4個人,所以上不了大舞臺。又或者文化感強烈的日本三味線的演奏,過去曾有主辦單位詢問她,「主任,那個三味線的,可不可以組一支軍隊?我說那一個人而已啦。結果三味線表演被拒絕,我就生氣了,我說三味線不行,那為什麼馬友友可以?」一個更有趣的例子是許多人將東南亞不同國家的文化混為一談,「他腦袋想像的那你可以來一半,或者你去找越南、印尼、泰國,或是柬埔寨大家組合起來,就很大團了啊!」

2019年12月,順柔協助組織「臺灣安克隆樂團」⁴(原名:屏東安克隆國際家庭親子樂團),團員們來自不同的文化背景,透過共奏印尼傳統竹樂安克隆,尋找共同的故事。順柔解釋,「會有這支團是因為我們在燈會被歧視得很嚴重,臺灣大大小小的燈會都嫌我們的團太小,所以我們就在聊,能用什麼方法將印尼、馬來西亞的團組織起來,成為一個大團。剛好美濃的朋友介紹兩位從東南亞進行音樂交流回臺的年輕人,我請他們來屏東教我們。」在系統訓練與長期經營之下,樂團開始小有規模,也因特色鮮明,逐漸在不同場合受邀演出。

[4]臺灣安克隆樂團FBhttps://www.facebook.com/angklungtaiwan/

某天,他們收到一通廠商詢價的電話,讓他們困擾不已。順柔無奈地還原當時的狀況:那天姊妹接到電話後問我可以報價嗎?我說可以啊,我報價兩萬,廠商一聽要兩萬喔,就問可以少一點嗎?不知道怎麼回應的姊妹又跑來,我說沒關係妳問他少多少,本來預計多少人?豈知廠商竟開口說我給你一萬,你們只要來一半的人就好了。姊妹傻眼了,又跑來問該怎麼辦……。順柔反問我們:「你找一個管樂隊,只想付一半的錢,要他們只來一半的人,如果換成朱宗慶打擊樂團,你可以要求他們一半的人不要來嗎?」

長年來,順柔除了進行新住民培力工作,也全力教育臺灣大眾和機關單位,打破大家對於異國文化的迷思。所幸多年的努力總算有一些成果,至少有些單位在舉辦新住民相關活動時,願意接受順柔的建議,或是主動詢問可行的方式。例如移民節的會場上可以拿到譯成越、印、泰、英、日、韓等不同語言的文宣,還有通譯人員和姊妹在會場穿梭與協助。「明年再來教工作人員怎麼跟群眾互動,他們可以玩翻牌子遊戲,都已經要來宣導了,有趣的互動很重要。她更鼓勵新住民推廣自己的文化。

「新住民培力要做,官方你也要教育。」雙管齊下的努力,順柔期待讓更多人理解並學習文化差異,大家在臺灣這片土地上共生共好。

隱形的力量──屏東農業的新女力

屏東是個農業縣,得天獨厚的高樹鄉,是縣內唯一的水質保護區,禁止汙染性產業設廠。放眼望去的,高樹只有農地果園,不見任何一座工廠,良好的條件創就了高樹農村轉型為友善農業的基礎。

高樹也是順柔在屏東從事社區工作的起點,至今仍有一群自護溪運動開始的環境教育的老師長期蹲點、在地留守。而現在,高樹有一群重要的新住民姊妹,她們是今日農村的重要勞動力,也是推動友善農業重要推廣者。

這群在高樹鄉務農的姊妹們,有些在母國就是農家,有些則是來臺灣之後跟著夫家作農,農業知識來自夫家經驗。為了推廣友善農業,大家有一致的目標──無藥無毒,友善土地。為此,好好協會規劃了農業課程,將課程帶進鄉村,將農學專家直接帶到田地。

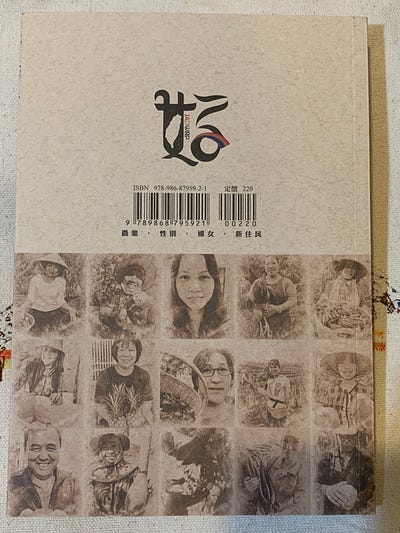

第2年的計畫成果,讓高樹這片土地長出了鳳梨、木瓜、檸檬、酪梨、芭樂、茄子、棗子、番茄、黃瓜、洋蔥等各種瓜果蔬菜,也有稻米、菸草,也有姊妹打造動物農莊,雞、鴨、鵝,還有健康豬仔和協助守衛農場的浪浪們。當姊妹們成為帶領家庭農產事業的主力者時,我們也看見姊妹們的「那個老公」和支持的力量。這本充滿隱形力量的書中也紀錄姊妹們來臺後家庭故事,除了華文也翻譯成她們的母語,讓她們和家鄉的親友分享。(蔡順柔主編,2020)

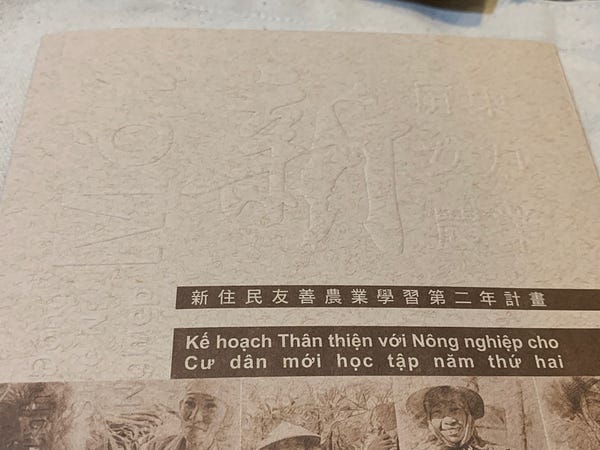

「我刻意不印刷只做凸版,所以你看不到書皮的文字,但能摸出來,這也代表了屏東農業勞動女性隱形的力量。」順柔闡述書封的設計理念,我們則是看著、摸著,閱讀好好協會在2020年出版的《新屏東新女力新農業》,書中呈現屏東高樹鄉的務農的18位女性新住民的的照片和故事,這是好好協會承辦「新住民友善農業學習第二年計畫」,用腳踏實地的力量長出的成果。

用順柔的話來說,農業是門博大精深的學問,須懂得天文地理,了解土質、濕度和溫度,以及農作物的特性,統整了所有的概念,才能將生產的植物種好。「農業是門科學,務農的人是科學家,不是嗎?」

友善農業的推廣,在另一場域則是教導大眾從「食農」開始。許多在地小農也開始轉型,結合多方力量舉辦「小旅行」,讓大眾親身體驗。小至市集裡的香料展,或是直接將民眾帶到田裡面。比如她們帶著民眾進到阿九的鳳梨田,大家體驗「拔」鳳梨,然後會發現,天啊,怎麼都是刺?屏東的豔陽非常熱情,幾次經驗下來,順柔她每次去一定全副武裝,手套、雨鞋、長袖,缺一不可。阿九的鳳梨田是協會進行食農教育的場域,更是她們實踐的場域。

另一個實踐場域則是明珠姐姐的金銀花。在疫情衝擊之前,明珠的金銀花慘到不行,生意不見起色。然而最近因為聽說金銀花能夠消毒、治病、明珠的金銀花突然熱銷,看準了這個機會,所以她又繼續租約七甲地用有機農業種花。明珠姐也把工作機會給村子裡一些弱勢家庭,讓自己的金銀花田和在地產生連結,創造善的循環。

順柔認為在這個時代,要讓友善農業和食農教育有發揮的空間,我們除了要把大眾帶進教育環境(農田)裡面,同時也要把老師帶出來。面對這樣的轉變,她們想用2到3年的時間,最長5年,取得一些成果,未來甚至可以成為政策,也提醒農委會對於新住民、新的勞動力,應該要重視要關照。

我和我們的生命之河

「老人家告訴我他們年輕時泛船的生活,但這些口述歷史與畫面已經消逝。我會畫畫,所以我把長輩記憶中的水域畫出來,我們還把萬巒老旗子重新印刷。當年我們完成《萬巒還是戀戀時──海報映像•展》,出版《追尋潮庄:潮州老照片》與《親親東港溪》之後,說故事的老人家也走了一半。……20多年前,我們是由外部入庄的青年,雖然我現在已經變成本地青年(不,老年?)但是起碼讓人家知道有年輕人進來,關心我們的河川,知道我們以前是怎麼過生活的,這些樹、這些動物、昆蟲都和我們的生活有關,一條溪流串起了所有人。」這是訪問最初,蔡順柔感性的一段話。

2000年以後,眼見社區跨國婚姻風氣日漸盛行,越來越多的異國姊妹「嫁」到臺灣,然而臺灣尚未準備好,不僅官方政策制度落後,民間既存的刻板印象、文化差異也非一朝一夕可改變,整體社會氛圍對新住民的不甚友善。2003年,蔡順柔投身新住民領域服務,在陪伴姊妹的過程中,大大拓展了她的性別視野與人權觀念。

2005年蔡順柔懷孕了,2006年生下老大蔡頭哥,自此她多了一個「母親」的身分,隔年老二蔡頭姊出生。身為不婚媽媽,她的孩子驕傲從母姓。想到那些夜間趕來上課的新住民姊妹,有人一手抱囡仔餵奶,一手練習寫字的努力,她瞬間充滿「為母則強」的勇氣和力量。自此,順柔工作時帶著孩子、社區田調時帶著孩子、開會時帶著孩子,開辦夜間培力課程時也帶著孩子。當媽媽們認真工作上課,那些「攜帶」的伴讀小童們,則是玩在一起。在多元文化交融的屏東,每個人都成為彼此的老師,社區充滿了源源不絕的養分,孩子們吸收社區的養分長大。育兒並非易事,也讓她充分感受臺灣育兒環境的不友善,包含對性別的各種偏見。2012年至2013年,懷孕中順柔參與婦運工作者的讀書會,共同閱讀《消除對婦女一切形式歧視公約》(簡稱CEDAW)。順柔認為「越搞懂這個公約,對婦女政策的理解就越清晰」,蔡家老三在讀書會結束後誕生了,大家便為她取了小名「CEDAW妹」。(蔡頭媽,2016)

20多年來,蔡順柔用青春陪伴屏東,服務對象和領域看似大相逕庭,卻有著共通點。誠如方雅慧所觀察的,我們必須回過來看社區女性工作者投入的經驗、移動的工作場域與路徑,許多早期從事環境運動保護的女性社區工作者,後來投入屏東縣社區總體營造以及婦女培力,看來不相干的移動路徑,但她們所共同關切且專注的,其實就是「生命」!(蔡順柔,2011,p.149)。蔡順柔和她的姊妹們,也在每一個見牆拆牆的過程中,從原本的那個「我」,逐漸茁壯,充滿自信,成為相互共伴的「我們」,一起留守在屏東,繼續她們的故事。

參考文獻

方雅慧、江嘉萍、李欣玫、蔡順柔等(2011)。我和我們:屏東女性工作者的修練。社團法人屏東好好婦女權益協會。

蔡順柔(2011)。女性的溫柔革命 跨越性別與權力的藩籬,載於方雅慧、江嘉萍、李欣玫、蔡順柔等(著),我和我們:屏東女性工作者的修練(頁140–149)。社團法人屏東好好婦女權益協會。

蔡順柔主編(2020)。新屏東新女力新農業。社團法人屏東好好婦女權益協會。

蔡頭媽(2016)。驕傲從母姓,載於彭渰雯(主編),歡喜從母姓(頁208–216)。女書文化。