性別新知 /性別 X 權力・權利

劉子涵/高雄醫學大學性別研究所碩士生

東京奧運已於2021年8月落幕,然而其中掀起了不少性別議題。勇奪三金的南韓射箭選手安山,卻被網友質疑「為什麼把頭髮剪那麼短?」甚至演化出眾多仇女言論與Twitter的#female_shortcut_campaign(女性短髮運動),吸引眾女性剪髮相挺;另一方面,德國女子體操隊在冬奧資格賽中穿上覆蓋大腿的長褲型緊身衣,拒絕體操文化中的性化現象,比如抵制男性慾望的凝視,即使名揚萬里的Simone Biles說自己反而更喜歡高衩體操服只因那讓自己看起來更修長,卻也呼籲著大家重視運動選手的舒適與選擇 — — 所謂的「選擇」與「自由」看起來沒什麼爭議也沒人會反對,但真的如此簡單嗎?1990年代開始女體自主的爭論至今卻仍未停歇,比如2021年挪威沙灘手球隊因未穿著比基尼出賽遭受罰款的同時,帕運選手Olivia Breen卻被指正褲子太短過於暴露。這樣雙標的結果顯現出的問題是:女性的身體被作為一個問題與可評價的存在。然而在抵制男性凝視與父權壓迫的聲浪下,當女性符合主流的審美觀時卻似乎讓人難以相信:「這是我的選擇!」,就好像:「覺得自己花很多時間在外表上之後,就會開始有一種奇怪恐懼。擔心人家認為我是膚淺的只知打扮不知充實自己的女生,不會有哪一個女生喜歡讓人當花瓶或讓人當笨蛋…(賴思彣,2007)。」

「找到妳自己!」當追求外貌成為一種虛假自主?

「我覺得妳有一個不安定的靈魂呢!」大學的我除了化妝還不厭其煩的替換指甲油顏色,更樂於在上面「作畫」,這是老師看到我指甲後說出的話,上揚的語氣和笑容與這不太搭嘎的臺詞,讓當時的我很困惑:「所以這是稱讚嗎?」女性主義長期以來將女性外貌視為一種富含政治意義的議題作為討論,多數研究表達「外貌標準」鞏固了父權體制與女性從屬的位置,比如媒體監控女性的身體魅力,或者催化女性藉此爭取社會認同,當然更多的是說享受了一些性別優待。Susan Bordo在1993年曾經表達女性誤以為所有美麗打造都是自己的選擇,但其實顯現了一些共通追求的特徵,比如大眼睛、白皙皮膚,甚至也有不少以雙重標準看待男女的例子(e.g.男性皺紋代表睿智、女性皺紋代表逝去)。Sandra Bartky(2010)更直指那些反對「追求美麗=服膺壓迫」的女性,只是潛移默化了社會的評價和主流審美觀,讓自我認同變成一種更進階的自我束縛。

視角帶到21世紀,新媒體的崛起同樣被許多研究視為滿足男性凝視的工具,比如「自拍文化」下一連串打造形象的行為,更被描述為是資本社會的產物。當觀看美貌的方式變得數位化,監控變成24小時無孔不入,甚至組成一股更強大的群體制約,造成審美勞動與情感勞動的雙重壓迫(康庭瑜,2019;張玉佩、葉孟儒,2008)。而這樣的狀況,也不停延伸到各個場域中的女性,以女性運動員的陽剛身體與性別氣質討論來說,2017年PTT熱門板討論世大運:「為什麼臺灣的女運動員,經常看不出來是女生?¹」,一直到2021年我Google著「奧運運動員」時,眾多報導仍會出現「盤點7位實力、美貌與身材並重女運動員」、「維密天使等級身材」等等關鍵字。當郭婞淳被各家媒體以「舉重女神」代稱、時尚雜誌以力與美結合的方式凸顯、網友熱切討論著「比賽萌照」等等,憶起過往那些未流露「典範女性特質」的許淑淨和陳葦綾,如何被壹電視專題報導「把裙子穿回來」、在綜藝節目中改造為「社交名媛」的對比情境,美貌神話與性別氣質禁錮著這些女運動員,「出得了運動場、進得了攝影棚」使全能女性的期待不停發酵,內外兼「德」成就了21世紀新女性典範。

[1]參見 PTT [ 問題 ] 為何西方女運動員比較保留女性特質(2017/8/26)。https://disp.cc/b/780-ad6x

另一方面,美國當代藝術家Cindy Sherman為了抵制女性被視為發洩慾望的對象,採用許多滑稽、怪物化甚至與排泄物為伍的方式,反諷男性中心視角對女體的潔淨美好期待,以挑釁和反轉的姿態再現女體奪位自主權的樣貌(劉瑞琪,2003)。2018年韓國引發全球關注的「掙脫束衣運動」,起因於一位Youtuber BaeLina拍攝了一支「我不漂亮」的影片,透過卸妝強調「女孩不一定要漂亮、請找到妳自己」,掀起眾多支持聲浪之外²,女性網友開始毀壞化妝品並剪去長髮上傳社群³。當抵制與反諷的聲音開始成為美貌的對立面,形成另一種「夠不夠自由與自主」的女性監控。然而,作為一個女性主義者,被迫停下思考:我勤奮化妝、我樂於挑選每天的穿著、我喜歡觀看時尚雜誌⋯那我是父權底下的奴隸嗎?這些滿足自我與關乎我的身體的選擇都是一種「假性自由意識」並服務著男性凝視嗎?為什麼?

[2]相關的南韓網友貼文可參考「地球圖輯隊」的整理報導(2018/10/25)。https://dq.yam.com/post.php?id=10167

[3]相關資訊可參考英國《衛報》Guardian News的報導South Korean women destroy makeup (and smash the patriarchy)(2018/11/23)。https://www.youtube.com/watch?v=r80pp5qSlNo&t=23s

是父權還是賦權?當「經驗」被剝除後的父權2.0

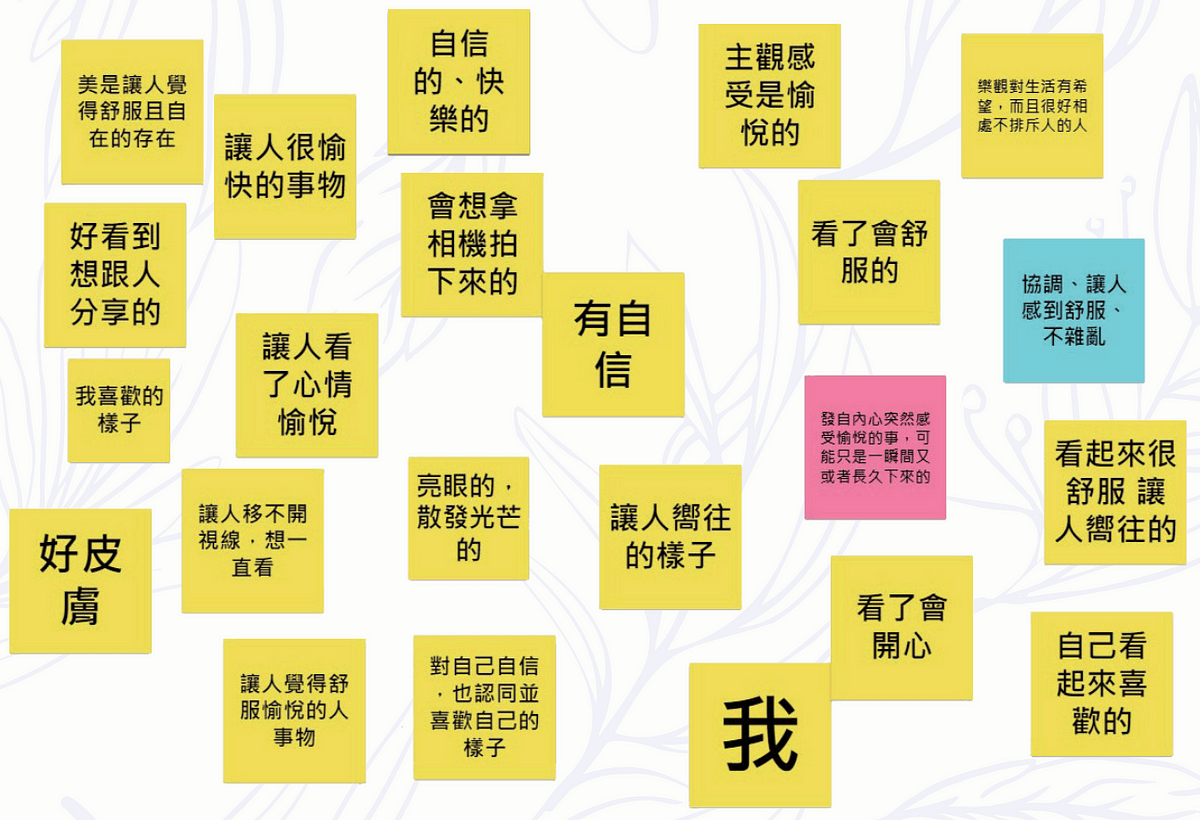

當女性的愉悅來自於成功打造一個自我滿意的形象,重點不是形象,而是這個「成功的美麗」由誰定義?康庭瑜(2019)曾訪談了使用IG與FB這些新媒體的女性,她們清楚所謂的大眾美感多是來自男性:「哦就那些都是男性喜歡的視角啊」,並指認出自己展現的性別氣質/風格有哪些不同。甚至辨別網路空間的觀看者,比如FB多為長輩或陌生者,IG就是紀錄風格與同儕共享的日記。這些深思熟慮的篩選與辨別機制,呈現一連串「有意識」的行動。而網路上對「美貌」的陰性凝視,也努力跳脫男性凝視的壓迫想像,從女性觀看的視角出發,以更多元的角度堆疊「看與被看」的定義,比起跟隨被頌揚的樣貌,想要呈現什麼樣的自己變成一種前提:「…大家都說很好看叫我多放自己的照片…但還是會尊重自己的價值觀(中略)我覺得(放別人說漂亮的那種照片)一點風格都沒有(黃家茹,2018)。」那些曾被解釋成父權操弄、不停複製貼上的美貌規則,正與這些行動經驗開始有所出入。

「她們不是安靜的機器人,只想順從丈夫渴望巨乳奴僕的想望(張君玫,1998)。」

Kathy Davis(1998)指出兩個概念讓我們重思女性的位置:Iris Marion Young對於「不再只是身體」的討論,就像乳房不只是讓男人慾望的客體,同時也是女性的慾望泉源和功能載體,比如哺育、衣著考量,成為男性眼中的客體時,她們也在成為主體;而Dorothy Smith則指出女性對於身體的工作,並不是將身體視為「他者的性對象」,而是「我的勞動對象」,為了這個「我的身體工作」,來搜集資訊的知識勞動、過濾訊息真偽的識讀能力、社群關係的建立培養、主流時尚與自我風格間的協商調配等等…這個勞動因素、過程與成果創造的愉悅與成就感,皆是由我的身體和我的心智所歷經、感受與承接,外在的評價是附屬的效應,而不能被「妳盲從!」一言以敝之。當我們一直強調父權的無所不在,忽略這些真實掙扎而變異出稍有不同的經驗現象、將女性放在永恆的受迫位置時,這樣將女性弱化的視角只是再製了父權2.0,以一種霸權的姿態再次將女性視為她者、以一種圈養的方式看待那些她們對自己身體的勞動。

反思與行動並行,正視複數的女性經驗

然而那些自我詰問又從何而來?「我知道整形有風險但我還是做了」、「我知道168斷食是流行,但我就是想再變瘦一點點啊。」這樣矛盾的感受,表現出的是身體正在真實經驗著這個時代的美醜文化、建構著我們的認同,也銘刻著權力印記,但這些自詰也是自我的痕跡:「所以我為何而做?」女性主義並非強迫女人們只能做「那一種女性」,不代表必須毀損化妝品、放縱體態並時時挑釁社會才能稱之自由的女性。我不否認社會框架確實存在,但每一次的美貌勞動,都參雜了生活經驗與反思,比起滿足男性的慾望視角,在我允許的凝視之中獲得歸屬感與安全感。就好比我的朋友,她的家人總替她的照片上美白濾鏡、菜市場阿姨會問她:「阿就媠媠,是按怎曝到即呢黑?⁴」全世界都在為她的黑找理由,她卻說:「我就爽啊,多好看。」她的焦糖色肌膚是特意在休假時到頂樓曝曬看書成就的、如何曬得均勻和不褪色是她的工作考量,而她樂此不疲,漸漸的,有人開始說她這樣很美、讓人羨慕。我們意識到社會、制度與性別規訓如何作用於生活和身體之上,我們在歷史與文化中運籌、勞動出各種實際的而非烏托邦的真實生存經驗,每一次被拓印的性別框架,的確複製著性別角色期待,但也正因為女性有意識的行動與反思的經驗,才能漸漸開始超出舊有模型,甚至迴向影響大眾的觀點。

[4]編註:此處為漢羅臺文書寫、臺語發音,意思:為「阿就漂亮,是怎麼曬得這麼黑?」

「所以『不安定的靈魂』是稱讚嗎?」此刻再思,當時的困惑是對於「美」的語彙範疇與定義界線的動搖,「不安定」相比漂亮、可愛能作為一種美麗陳述嗎?誰又可以定義?這正是自我與主流價值對話的過程。直到我大肆分享和沈浸於這份未被定義的「不安定」成就,我覺察到起初行動的動機並不是為了得到那句漂亮,也不是預設了對方的喜好,這份喜悅來自於我替自己決定了什麼是美。「不安定」這個新的詞彙,正能詮釋我完成指甲繪畫的過程如此複雜,所以我為這項美麗勞動和定義感到適得其所。當然,要挑動主流價值底下的「父權美麗」,並非一己的彈指之力便能成真,也不是光靠指甲油就能成就一番改革。但是,結構之所以能存在,需要共存其中的人們來應證。而這些身體經驗、內群體的異質性以及這些處境中的真實存活經驗、感受與敘說的能力,都會再現體制與規訓,並引導我們看見如何從中撐出一些彈性空間、將行動貫穿於社會網絡之中。一如Iris Marion Young(2006)所提醒的,身體經驗的關注能跳脫二分主義也溢出異性戀規範,讓更多的「可能性」存在於世。這提醒著我們,結構在此但經驗不滅,女體不是只能應證壓迫的分析數據。

參考文獻

康庭瑜(2019)。賦權及其極限?後女性主義、社群媒體與自拍。新聞學研究,141,1–38。

黃家茹(2018)。社群媒體上的女性凝視:以 Instagram 為例〔未出版之碩士論文〕。國立政治大學傳播學院 傳播碩士學位學程。

劉瑞琪(2003)。扮裝、變體與假面:辛蒂 ‧ 雪曼的詭態諧擬。中外文學,32(7),65–99。

盧沛樺、張玉佩(2010)。性別差異政治:女性運動員的媒體再現與認同糾葛。中華傳播學刊,17,139–170。

賴思彣(2007)。女孩就是要化妝 — — 美貌論述的打造與實踐。中華傳播學會年會。

Bordo, S. (2001). Unbearable Weight: Feminism ,Western Culture, and the Body . Berkeley: University of California Press.

Davis, K.(1998)。重塑女體:美容手術的兩難(張君玫譯)。巨流。(原著出版於 1997)

Mather, S. J.(2010)。女性主義:議題與論證(謝明珊譯)。巨流。(原著出版於 2003)

Young, I. M.(2006)。像女孩那樣丟球:論女性身體經驗(何定照譯)。商周。(原著出版於 2005)